在填报志愿时,识别投档线异常波动的高风险院校需要结合历史数据、招生政策变化及院校特征进行综合分析。以下是具体策略和步骤:

一、分析历史录取数据

1. 查看近3-5年录取线波动

对比院校或专业组历年投档线与批次线的分差(批线差),若某年分差显著高于或低于往年(如波动超过20分),可能存在异常风险。例如,某院校往年批线差稳定在50分左右,但去年突然降至30分,需警惕次年分数反弹的可能。关注录取位次变化:若某院校的录取位次在近三年内波动超过10%(如上万名次跳跃),说明其投档稳定性较差。2. 比较投档线与平均分的差距

投档线通常是院校录取的“最低门槛”,而平均分更能反映实际录取水平。若两者差距较大(如平均分高于投档线30分以上),表明该校可能存在“大小年”现象或冷门专业拉低投档线。二、关注招生计划与政策调整

1. 招生名额的增减

若某院校或专业组当年大幅扩招(如增加50%以上),投档线可能因竞争缓和而下降;反之,缩招可能导致分数飙升。新增专业或调整选科要求:若某专业组新增热门专业(如人工智能)或放宽选科限制(如取消化学必选),可能吸引更多考生填报,推高投档线。2. 特殊政策影响

如院校首次参与专项计划、中外合作办学招生或调整学费标准,可能导致投档线异常波动。三、识别院校特征与风险信号

1. “大小年”现象明显的院校

部分院校因往年分数线过高导致次年考生不敢填报,形成“低分年”,反之亦然。这类院校的投档线可能出现周期性波动。2. 冷门专业占比高的院校

若某院校专业组内包含多个冷门或高学费专业(如护理、农林类),其投档线可能因考生规避心理而偏低,但次年可能因补录或政策调整反弹。3. 地理位置或知名度突变

院校合并、升格(如学院升大学)或地域优势提升(如新设校区在一线城市),可能导致次年投档线骤升。四、利用工具与方法辅助判断

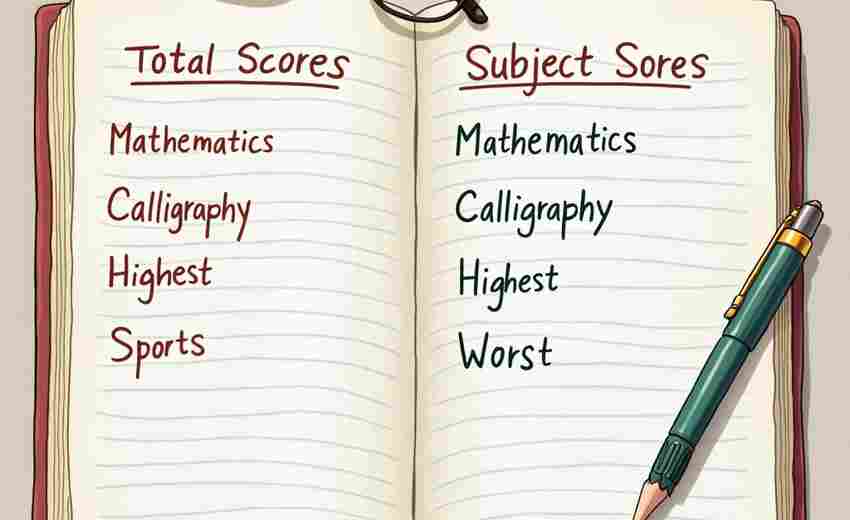

1. 等效分数转换法

将自身高考成绩转换为往年等效分,对比目标院校的录取线波动趋势。例如,若2025年考生成绩等效为2024年的600分,而目标院校近三年等效分波动在580-620分之间,则需谨慎评估。2. 动态验证与梯度设计

在志愿表中设置“冲稳保”梯度时,对波动较大的院校适当降低“冲”的比例,增加“保底”志愿数量(如保底志愿占比30%以上)。3. 查阅招生章程与官方数据

确认院校是否有单科成绩、身体条件等特殊要求,避免因不符合条件被退档,间接导致投档线虚高或虚低。五、高风险院校的典型案例

1. 案例1:某省属院校计算机专业组

2023年因扩招50%,投档线下降20分;2024年恢复原招生计划,投档线反弹至历史高位,导致大量考生滑档。2. 案例2:新设中外合作办学院校

首年招生因学费高昂导致投档线偏低,次年因宣传到位和就业前景改善,分数线大幅上升。总结与建议

多维度交叉验证:结合线差、位次、平均分及招生计划变化,避免单一指标误判。保守填报波动院校:对异常波动院校,建议列为“冲”或“保”而非“稳”,并搭配服从调剂降低风险。利用官方平台:通过教育部阳光高考平台、本省教育考试院官网查询最新数据,减少信息偏差。通过以上方法,考生可有效识别投档线异常波动的院校,科学规避填报风险,提升录取成功率。

推荐文章

高校的地域选择对调剂有何影响

2025-01-21高考报名后能否更改科目

2024-11-09写作与表达能力的关系是什么

2025-01-07高考后如何规划会计类高含金量证书考试

2025-03-10选择专业时,兴趣和前景哪个更重要

2025-02-12高考报名与学籍的关系

2024-12-26企业法务岗位对法学毕业生有哪些高考背景要求

2025-03-22分数线的制定是否受到社会需求影响

2024-12-22专业选择中如何考虑兴趣

2024-12-04保定大学新兴专业有哪些

2024-12-16