一、自我评估:明确兴趣与能力的匹配度

1. 区分“兴趣”与“胜任力”

兴趣代表动力,但能否转化为职业需评估能力优势。若兴趣领域缺乏相关技能或市场需求,盲目选择可能导致挫败感(如案例中小陈执着于游戏设计却因能力不足失业)。

2. “优势+兴趣”模型

职业咨询师杨毅提出,兴趣能否转化为职业的关键在于“优势”的支持。例如,若对艺术感兴趣且擅长设计,可尝试数字艺术等交叉领域,而非仅凭热情选择传统艺术行业。

二、动态平衡:寻找兴趣与就业的结合点

1. 交叉学科与复合技能

若兴趣领域就业面窄,可探索交叉方向。例如,喜欢生物化学的学生可转向生物医药、化妆品研发等应用领域,结合市场需求拓展职业路径。

2. 双学位/辅修策略

选择就业前景好的专业为主修,辅修兴趣领域课程,或在研究生阶段转向兴趣方向。例如,主修计算机辅修游戏设计,兼顾技能与兴趣。

3. 阶段性规划

先通过就业积累资源与能力,再逐步向兴趣领域过渡。如漫画家杨谨伦先从事工程师工作,业余坚持创作,最终转型成功。

三、心理调适:缓解冲突的实用方法

1. 接受不完美

95%的工作无法完全符合兴趣,需接纳“兴趣作为生活补充”的可能性。例如,将兴趣发展为副业或业余爱好,而非唯一职业目标。

2. 培养成长型思维

通过实习、培训提升兴趣领域的竞争力。例如,参加行业认证考试或项目实践,增强就业资本。

3. 管理焦虑与自卑

大学生常因就业压力产生心理问题,可通过职业咨询、优势挖掘练习(如记录成功经历)增强自信。

四、外部资源:借助工具与支持系统

1. 职业咨询与行业调研

咨询专业人士,了解行业趋势与岗位需求。例如,生物化学领域实际涵盖制药、环保等多行业,需打破“仅能搞科研”的认知局限。

2. 家庭沟通与妥协

若父母反对兴趣方向,可通过数据展示职业规划(如就业率、薪资报告),或承诺辅修“保底专业”争取支持。

3. 灵活就业模式

探索自由职业、远程工作等新业态,例如自媒体、独立设计等,将兴趣与灵活就业结合。

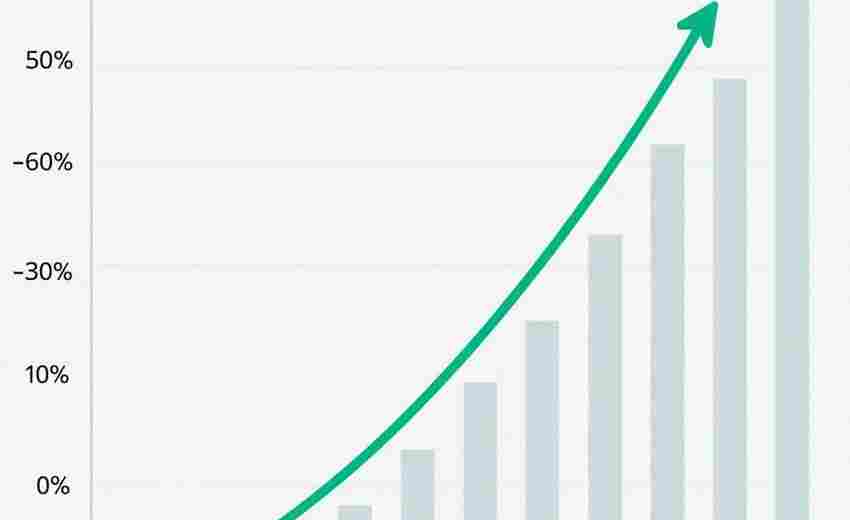

五、长期视角:兴趣与职业的螺旋式发展

1. 动态调整职业路径

随着经验积累,兴趣可能变化。定期复盘职业满意度,适时调整方向。例如,从技术岗转向管理岗,融合兴趣与资源。

2. 将兴趣转化为核心竞争力

若兴趣领域存在市场需求,可通过持续深耕成为稀缺人才。例如,小众领域(如文物修复)虽就业面窄,但专业壁垒高,长期回报可观。

平衡兴趣与就业的核心在于:以能力为锚点,以市场为指南,以灵活为策略。通过理性评估、阶段性规划和持续学习,既能避免理想化陷阱,又能保留追求热忱的可能性。正如霍兰德理论强调的,职业选择是个人特质与环境的动态匹配过程,而非非此即彼的单选题。

推荐文章

成绩不理想时的心理调适

2025-03-05报名的截止日期是什么时候

2024-12-31高考英语时间(高考英语考多长时间)

2023-10-16有哪些工具可以帮助填报志愿

2025-01-27外语专业的就业机会在哪里

2024-11-08心理学中的认知偏差有哪些

2024-11-21复习时如何利用时间管理

2025-01-24高考报名资格审查流程及信息确认要点

2025-03-30北京大学的哲学专业有何独特之处

2025-03-04高考录取分数线如何预测

2025-01-14