一、了解剩余名额的产生机制

剩余名额通常出现在以下环节:

1. 征求志愿阶段:如统一招生录取后部分院校未招满,会开放征求志愿补录,此时综合素质评价可能作为重要参考。

2. 补录或调剂环节:部分高校在自主招生或综合评价批次未完成计划时,会开放补录,综合素质高的学生更具竞争力。

3. 校测加分机会:在校测中表现突出(如面试、体测、特长展示等),可能直接获得剩余名额的优先权。

二、提升综合素质评价的五大核心维度

根据政策要求,综合素质评价涵盖思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五大方面,需针对性提升:

1. 思想品德

参与公益活动:如社区服务、志愿者活动(关爱孤寡老人、环保活动等),积累服务时长并留存证明。获得荣誉:争取“优秀学生干部”“三好学生”等称号,增强道德品质的权威背书。2. 学业水平

保持优异成绩:高中平时成绩、学业水平考试成绩需稳定在年级前列,部分高校明确要求排名前10%。学科竞赛与研究性学习:参与五大学科竞赛、科创比赛(如青少年科技创新大赛),或发表学术论文、完成研究性课题。3. 身心健康

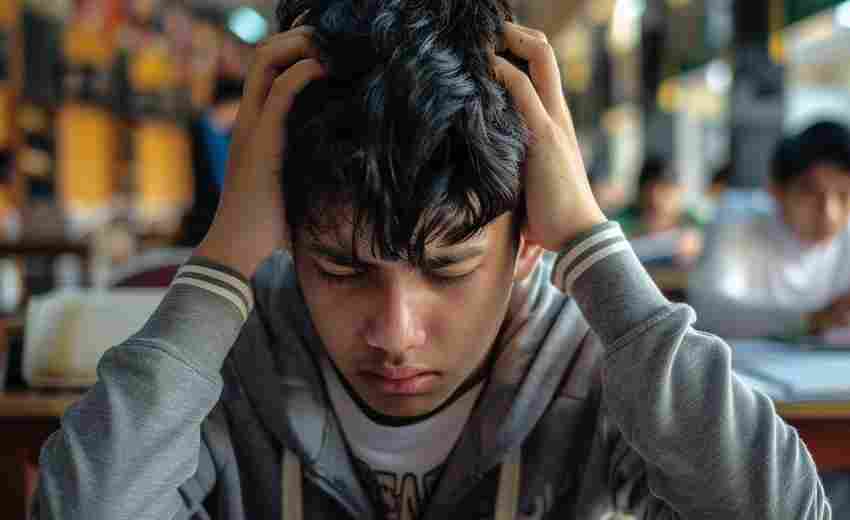

体育特长与健康记录:参与校运会、体育竞赛获奖(如羽毛球、篮球等),定期记录体育锻炼习惯。心理素质培养:通过心理咨询或团体活动提升抗压能力,在面试中展现积极心态。4. 艺术素养

艺术活动与作品:加入绘画、音乐社团,参与艺术展演或比赛,保留作品照片或获奖证书。兴趣拓展:学习书法、戏剧等非传统艺术形式,体现多样化兴趣。5. 社会实践

研究性学习与实习:完成社会调研报告(如社区经济、环保课题),或参与企业实习并获取证明。劳动实践:参与校园值日、植树活动,或组织班级公益活动,体现责任感。三、优化申请材料与策略

1. 精准匹配高校要求:

研究目标院校的招生简章,明确其综合素质评价的侧重点(如上海部分高校注重社会实践,山东要求完成社区服务时长)。根据剩余名额的院校特点,调整材料重点(如理工科院校偏好科创成果,文科院校关注社会调研)。2. 高质量文书与证明材料:

个人陈述:突出与剩余名额相关的经历(如领导力、特殊贡献),结合高校培养方向。证明材料:整理获奖证书、活动照片、志愿时长记录等,确保真实性和完整性。3. 主动争取校测机会:

在面试中展示综合素质:如模拟联合国经历、科技创新项目等,增加考官印象分。体测准备:针对高校体测项目(如跑步、跳绳)提前训练,避免因体测不合格错失机会。四、关注补录信息与动态

1. 及时查询招生平台:如省级教育考试院官网、阳光高考网,获取剩余名额的开放时间及要求。

2. 联系招生办:主动咨询目标院校的补录政策,表达就读意愿并提交补充材料。

3. 利用推荐资源:通过学校教师或专业机构(如巨程升学)获取补录指导,提升成功率。

五、案例参考与避坑指南

成功案例:某考生通过社区服务记录+研究性学习报告,在征求志愿阶段被上海某重点高中补录。避坑提示:避免材料造假或夸大,一经发现将取消资格。部分省份(如江苏、浙江)存在“锁档”政策,被预录取后无法参与补录,需谨慎填报。总结

通过综合素质评价争取剩余名额的核心在于提前规划、精准提升、主动争取。结合自身优势,针对性强化五大维度的表现,并在补录阶段快速响应,可显著增加录取概率。

推荐文章

如何有效备考安徽文综

2024-12-19身份证过期是否影响高考入场及解决办法

2025-03-30新高考中,学科成绩与志愿的关系是什么

2025-02-02如何通过往年录取数据分析志愿填报

2024-11-13如何进行自我审稿

2025-02-22分数线对家庭经济状况的影响

2025-02-17如何克服英语口语的紧张情绪

2024-11-11如何判断高校专业实力强弱避免填报误区

2025-03-28什么是软件工程的生命周期

2025-03-01传媒与广告的关系如何

2025-02-23