一、学科潜能:职业发展的基础

1. 学科潜能与兴趣的匹配

学科潜能指学生在特定学科领域的学习能力、兴趣和天赋。通过霍兰德职业兴趣测评等工具,可识别学生的兴趣类型(如研究型、艺术型、社会型),结合其学科优势(如数学逻辑强、动手能力突出)定位适配专业。例如,逻辑推理能力强的学生可能适合计算机科学或工程类专业,而具有艺术创造力的学生则更适合设计类或传媒类专业。

2. 学科成绩与专业选择的关联

学科成绩不仅反映当前学习水平,也暗示未来专业学习的适应性。例如,物理成绩优异的学生可能在电子信息、机械工程等领域具备优势。但需注意,成绩并非唯一标准,需结合兴趣和职业目标综合考量。

二、职业规划:志愿填报的导向

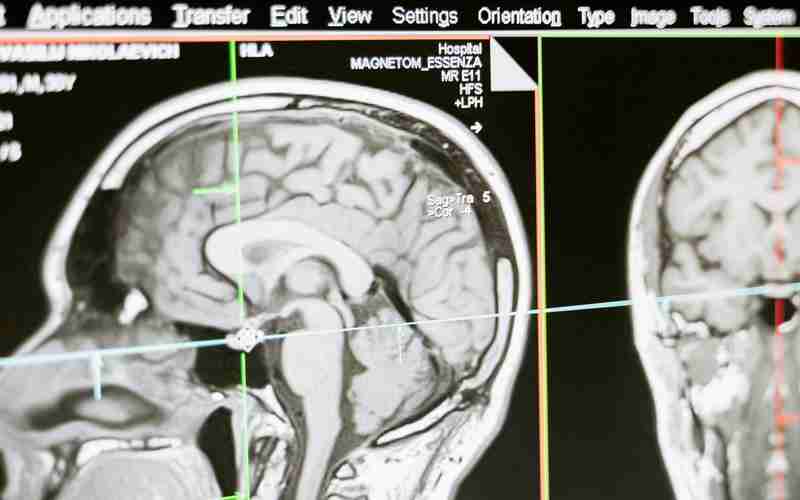

1. 职业定位的核心作用

职业规划强调“以终为始”,即根据职业目标倒推专业选择。例如,若学生未来希望从事临床医学,需选择包含生物、化学科目的组合,并关注医学类专业的招生要求(如本硕连读方向)。新高考改革后,选科与职业规划的关联更加紧密,高一阶段的学科选择直接影响未来专业可选范围。

2. 行业趋势与职业前景

行业发展趋势是职业规划的重要参考。例如,人工智能、新能源等新兴产业对工科人才需求旺盛,对应专业如微电子、电气工程等成为“绿牌专业”;而部分传统文科专业因就业率低被列为“红牌专业”。学生需结合国家战略(如“新工科”“新医科”)动态调整志愿方向。

三、关联性分析的实践路径

1. 测评工具的科学应用

通过霍兰德测评、MBTI性格测试等工具,量化学生的兴趣、性格与职业倾向。例如,社会型人格适合教育、公共服务类专业,企业型人格则适合管理、法学等方向。

2. “三步选专业”模型

3. 动态调整与长期规划

志愿填报并非终点,需为未来留出调整空间。例如,通过大学转专业、辅修或考研实现职业路径优化。生涯规划强调灵活适应,如选择综合实力强的高校(如“双一流”院校)可提升跨领域发展的可能性。

四、挑战与建议

1. 信息差与认知误区

部分学生盲目追求热门专业或名校,忽视自身适配性,导致职业错配。建议通过生涯人物访谈、行业报告等获取真实职业信息。

2. 家庭与社会的协同支持

家长需从“管制者”转变为“资源提供者”,帮助学生整合家庭资源(如行业人脉)与个人兴趣。学校应加强职业规划教育,引入专业咨询师。

学科潜能与职业规划的关联性体现在“知己知彼”的决策逻辑中:以学科能力为基石,以职业目标为灯塔,通过科学测评与动态规划,实现专业选择与职业发展的最优匹配。在新高考背景下,这一关联性更需通过早期选科、持续探索和灵活调整来强化,最终推动个人价值与社会需求的双向契合。

推荐文章

如何根据学科潜能确定高考选科方向

2025-03-24企业融资的主要渠道有哪些

2024-11-14高考志愿填报前,如何通过实习验证专业兴趣匹配度

2025-03-26单招还是高考(学生单招好还是高考好呢)

2023-12-16会计学专业的考证要求有哪些

2025-01-10高考家庭中亲子沟通障碍如何通过心理咨询改善

2025-03-24高考志愿服从调配的操作流程是什么

2025-01-14高考作文中如何处理复杂话题

2025-01-14工程管理专业的课程设置是怎样的

2025-02-05选择报志愿机构时应注意什么

2025-02-08