在高考志愿填报中,家长与考生意见冲突是常见问题,核心矛盾往往集中在专业选择、学校层次、地域偏好等方面。以下是结合多方建议的解决策略与优先级原则:

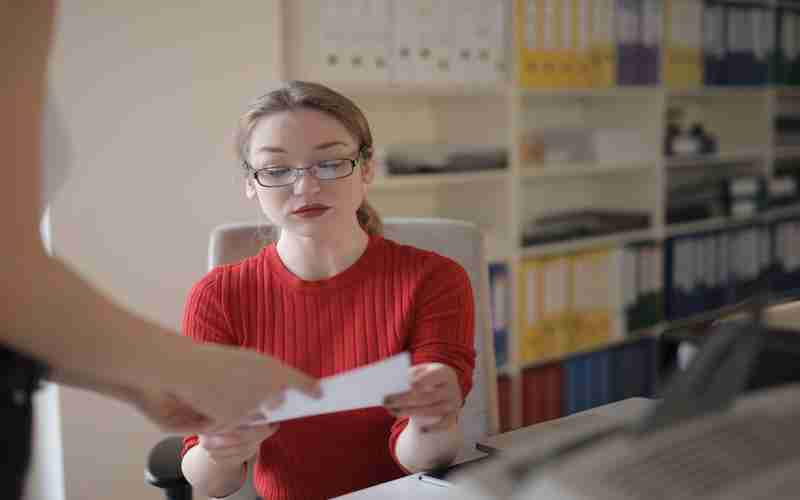

一、明确主体地位:考生是决策核心

1. 孩子是志愿填报的主体

考生需参与全程决策,家长应避免包办。志愿选择直接影响考生未来四年的学习动力和职业发展,强加意愿可能导致学业倦怠或退学风险(如网页11、18、21中的案例)。

2. 家长角色定位为“参谋”

家长可提供信息支持(如就业趋势、学校口碑),但需以孩子的兴趣和优势为基础。张雪峰建议:“如果孩子分数够且有明确兴趣,优先尊重其选择;若兴趣不切实际,需用数据和案例引导”。

二、化解冲突的沟通策略

1. 换位思考与深度沟通

2. 用数据与案例代替说教

三、专业与学校选择的优先级原则

1. 兴趣优先,但需理性评估可行性

2. 学校与地域的权衡

四、冲突无法调和时的解决方案

1. 引入第三方专业意见

咨询高考志愿规划师或高校招生办,通过职业规划分析和录取概率测算打破僵局(网页11、29)。

2. 遵循“风险最小化”原则

3. 最终决策权归于考生

如南京大学招办主任李浩所言:“考生对自己兴趣的把握更精准,即使选择有误,也能在后续学习中主动调整”。

五、避免常见误区

1. 勿盲目追求分数最大化

填报志愿是生涯规划,非“买菜比价”,牺牲兴趣冲刺名校可能导致后续发展乏力(网页37)。

2. 慎用“服从调剂”

若专业组内无可接受专业,宁可不勾选,避免被调剂至完全不适合的领域(网页36)。

3. 警惕“代际认知差”

家长需更新对新兴行业(如人工智能、大数据)的认知,避免用传统观念否定孩子的选择(网页29、46)。

总结

志愿填报的本质是家庭共同参与的生涯规划。家长需以开放心态支持孩子探索,考生则需主动承担责任。当冲突发生时,理性沟通、数据支撑、专业咨询是化解矛盾的关键,最终目标是在兴趣、能力与社会需求之间找到最优解。

推荐文章

专业选择后如何调整学习方向

2025-02-28河北省高考录取的流程是怎样的

2024-12-21如何分析分数线与大学排名的关联

2025-03-04高考录取率、全国历年高考录取率

2023-11-05人力资源管理专业的技能要求

2024-11-11如何考虑未来科技发展对专业的影响

2025-03-02国际贸易的基本概念与流程是什么

2024-11-11调剂成功后如何快速适应新环境

2025-03-04高考经验(高考备考经验)

2023-09-12高考成绩复查后仍存疑的后续解决途径

2025-03-21