在高考志愿填报中,以职业为导向筛选志愿需要家长与孩子共同协作,结合兴趣、能力、行业趋势等多维度进行科学规划。以下是具体步骤和建议,帮助家长有效协助孩子完成职业导向的志愿筛选:

一、深入了解孩子的兴趣与优势

1. 观察与沟通

通过日常观察和深入对话,了解孩子的兴趣点、性格特点及擅长的学科。例如,逻辑思维强的孩子可能适合理工科,而语言表达能力突出的则倾向于文科或传媒类。鼓励孩子参与职业体验活动或实习,直观感受不同职业的工作内容。2. 借助专业测评工具

使用霍兰德职业兴趣测试(RIASEC模型)和MBTI性格测试,帮助孩子明确职业倾向。例如:研究型(I型)适合基础科学、数据科学等;艺术型(A型)适合设计、影视等创意领域;社会型(S型)适合教育、社会工作等。测评结果可作为初步参考,但需结合实际情况调整。二、研究专业与职业的关联性

1. 分析专业内涵与就业方向

避免仅凭专业名称判断内容。例如:信息与计算科学属于数学学科,而非计算机;生物医学工程侧重医疗器械研发,而非临床医学。通过高校官网、招生简章、就业报告等渠道,了解专业课程设置及对口职业。2. 关注行业趋势与市场需求

优先选择国家战略支持领域(如人工智能、新能源、大健康)或具有稳定需求的行业(如教育、医疗)。参考《高考志愿填报:三步选专业》等书籍,系统了解各专业就业前景及对口单位。三、制定职业导向的志愿填报策略

1. 结合分数与职业目标分层填报

冲刺层:选择与职业目标相关且分数略高的院校专业组;稳妥层:匹配分数且专业实力强的院校;保底层:确保录取的院校,避免滑档。2. 灵活运用“专业优先”或“院校优先”策略

若职业目标明确(如医生、律师),优先选择专业实力强的院校;若更看重综合资源,可选择名校并通过辅修、转专业等实现职业规划。3. 规避退档风险

确保填报专业符合身体条件、单科成绩要求;尽量选择“服从调剂”,避免因专业分数不足被退档。四、利用资源与工具辅助决策

1. 收集权威信息

关注教育部阳光高考平台、各省考试院官网,获取最新政策与录取数据。参加高校招生咨询会或线上直播,直接向招生老师提问。2. 借助职业规划工具

使用志愿填报系统(如“夸克”“招生通”)模拟填报,分析录取概率。参考《普通高等学校本科专业目录》分类,快速筛选目标专业。五、长期规划与动态调整

1. 提前布局生涯教育

从高一开始引导孩子思考职业方向,结合选科(如新高考“3+1+2”模式)优化专业选择。鼓励孩子参与社团、竞赛或科研项目,积累相关经验。2. 保持开放心态与持续沟通

职业规划是动态过程,需根据孩子成长和市场变化调整目标。尊重孩子的最终选择,避免强加家长意愿,同时提供理性建议。案例参考

兴趣+行业趋势:若孩子对计算机感兴趣且逻辑能力强,可推荐人工智能或数据科学专业,并选择一线城市院校(如北京、上海)以获取更多实习机会。测评导向:通过MBTI测试为INTJ型(战略家型)孩子推荐人工智能或理论物理,结合科研院校资源规划学术路径。通过以上步骤,家长可帮助孩子将职业目标与志愿填报紧密结合,既避免盲目跟风,又能最大化分数价值,为未来职业发展奠定坚实基础。

推荐文章

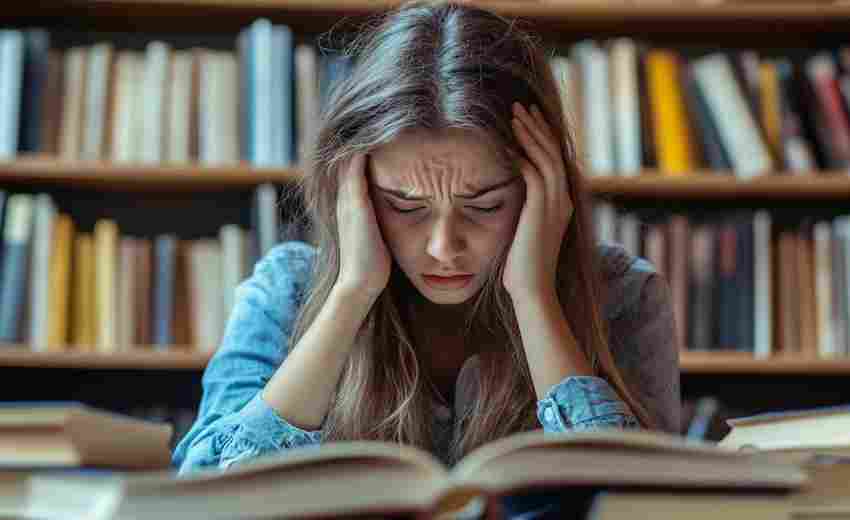

高考专业选择对考生心理的影响

2025-01-30旅游管理的基本概念是什么

2025-01-09如何理解大学专业与职业之间的关系

2025-01-04地质学专业的研究领域有哪些

2025-01-04高考调剂志愿确认的截止时间是什么时候

2025-04-01高考生选择网络安全专业的就业竞争力分析

2025-04-17食品科学与工程的职业发展前景

2025-01-18外语专业的考研方向有哪些

2025-01-09艺术院校面试中如何展现高考文化课优势

2025-04-12数学专业的应用领域有哪些

2024-12-15