一、引导自我认知与兴趣探索

1. 学科优势与兴趣分析

通过孩子的学科成绩、课外活动和社会实践,识别其擅长的领域和兴趣方向。例如,理科成绩突出且对实验感兴趣的学生可能适合科研或工程类专业。

2. 职业倾向测评

利用职业测评工具(如MBTI、霍兰德测试)评估孩子的性格类型和职业兴趣,明确潜在发展方向。例如,社会型人格适合教育或心理咨询类职业。

3. 职业规划沟通

与孩子讨论未来职业愿景,结合行业趋势(如人工智能、医疗健康)分析相关专业的匹配度,避免仅追逐“热门”而忽视适配性。

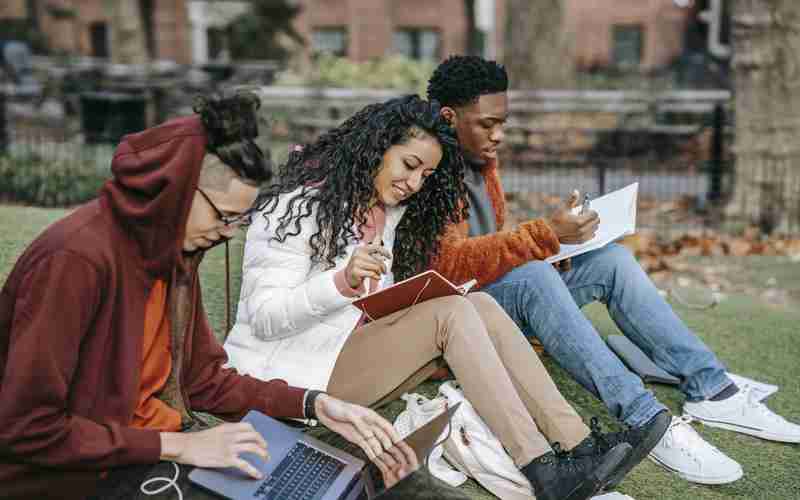

二、科学评估成绩与定位目标范围

1. 分数与位次分析

根据高考成绩和全省排名,参考“一分一段表”划定分数区间(通常上下浮动20分),锁定可报考的院校层次(如985、211、普通本科等)。

2. 院校与专业数据研究

收集目标院校近3年录取数据(最高分、最低分、平均分及专业分数线),结合“线差法”和“位次法”预测录取概率。

3. 政策与规则解读

熟悉平行志愿投档规则、专业级差、调剂政策等,避免因规则误解导致退档。例如,部分院校对单科成绩或身体条件有特殊要求。

三、信息收集与策略制定

1. 多维度信息渠道

通过高校官网、招生简章、开放日、校友经验等渠道了解院校的师资力量、专业特色、就业率等,避免仅凭校名或专业名称判断。

2. “冲稳保”梯度策略

将志愿分为三个梯度:冲刺(略高于分数)、稳妥(匹配分数)、保底(低于分数),确保覆盖不同录取可能性。例如,第一志愿可尝试心仪名校,中间选择匹配院校,最后填报低分院校或专业。

3. 地域与经济因素考量

结合家庭经济状况选择学费适中的院校,同时考虑学校所在地的就业资源和生活成本。例如,经济发达城市实习机会更多,但生活成本较高。

四、规避常见误区与风险

1. 避免盲目跟风

不盲目追求名校或热门专业,需综合兴趣、能力与职业前景。例如,金融专业竞争激烈,需评估数学能力和抗压性。

2. 警惕信息误导

注意校名与专业名称的混淆(如生物医学工程属工科而非医学),通过课程设置和就业方向深入了解专业内涵。

3. 防止填报失误

确保志愿数量充足(如填满所有批次),仔细核对院校代码和专业代码,避免因粗心错填。

五、心理支持与决策参与

1. 尊重孩子意愿

家长应作为引导者而非决策者,避免强制选择。例如,通过沟通了解孩子对专业的真实想法,而非仅以就业率为标准。

2. 缓解焦虑情绪

高考后及时关注孩子的心理状态,通过运动、交流等方式减轻压力,避免因焦虑影响判断。

3. 共同制定方案

与孩子共同讨论志愿选项,结合数据分析和兴趣评估形成最终方案,增强孩子的主动性和责任感。

通过以上步骤,家长可帮助孩子系统性地评估自身能力与志愿匹配度,制定出科学、合理的高考志愿填报策略,为未来的学业与职业发展奠定坚实基础。

推荐文章

复读生如何应对家长的期望

2024-11-26电气工程的主要挑战是什么

2025-02-07如何利用高考排名选择合适的复读学校

2025-01-24高考报名费和学费有什么区别

2025-01-24理科生应如何进行实习和实践

2025-01-12河南高考分数线连年上涨的原因与全国趋势关联性探讨

2025-03-23如何根据行业需求选择专业

2025-03-02高考后如何快速适应大学宿舍集体生活

2025-03-29艺术生可以跨专业报考吗

2024-12-13翻译专业的技能要求有哪些

2024-12-21