在就业市场波动加剧的背景下,专业分数线的变化不仅是高等教育竞争的体现,更是经济环境、行业需求、政策导向等多重因素交织的结果。理性看待专业分数线需从以下角度综合分析:

一、专业分数线的波动本质:供需关系的动态调整

1. 行业需求与就业市场的直接关联

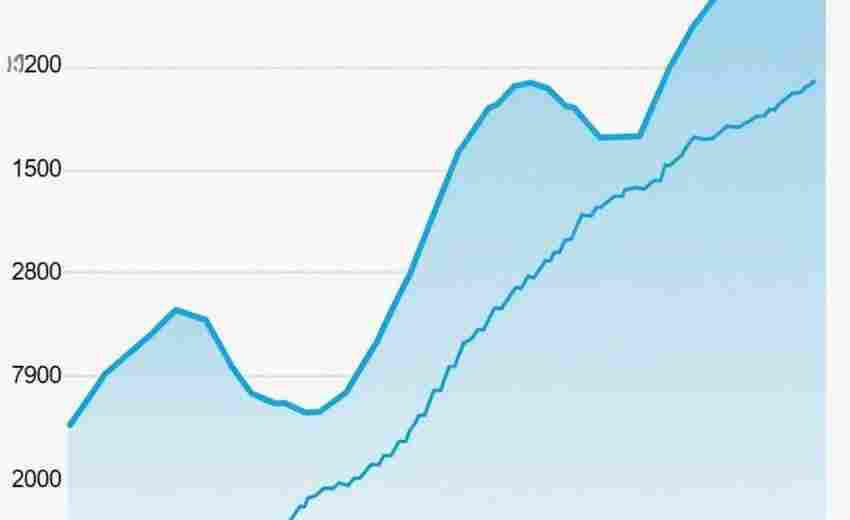

就业市场的冷热直接影响专业分数线。例如,医学类专业因社会需求稳定且待遇较高(如山东公费医学生分数线显著上涨),而建筑、外语类专业因房地产行业疲软及AI技术冲击,分数线持续走低。这种波动反映了市场对人才需求的实时调整。

2. 经济周期与政策导向的间接影响

经济下行时,部分行业收缩导致相关专业报考热度下降(如金融专业因行业增速放缓出现报考过剩);而国家战略支持的领域(如芯片、新能源)分数线可能逆势上升。政策扩招或缩减招生计划也会直接影响分数线(如专升本专业因计划调整导致分数波动)。

二、理性分析分数线变化的维度

1. 避免“唯分数线论”的误区

2. 关注专业适配性与个人特质

三、应对策略:动态规划与多元选择

1. 动态跟踪行业与政策变化

2. 拓宽选择范围,避免单一赛道竞争

3. 理性看待“冷门”与“热门”的转换

四、从“分数导向”到“需求导向”

专业分数线的波动是市场调节的缩影,理性看待需跳出短期数据,关注以下核心原则:

最终,专业选择应服务于个人职业价值的实现,而非被动迎合分数线的短期波动。在不确定的就业市场中,培养持续学习能力与适应力,比追逐分数线更有长远意义。

推荐文章

美术设计中的文化元素运用

2024-10-28报考宜宾的电子信息工程专业需注意什么

2024-12-16历史学专业的研究方法与应用

2024-10-22现代物流技术如何推动物流管理升级

2025-03-22高考培训(线上高考培训机构)

2023-07-17无锡高考有哪些特色项目

2024-11-09高考排名与各科目分数的权重

2024-10-20土木工程国际联合培养项目对高考分数有何要求

2025-03-23武汉的旅游管理专业前景分析

2024-12-12影视制作专业的就业机会如何

2024-10-27