师范生组织课外志愿服务对高考志愿填报的积极影响主要体现在以下几个方面,结合多省政策及实际案例,具体分析如下:

1. 提升综合素质评价,增强录取竞争力

综合素质档案的完善:课外志愿服务是学生综合素质评价的重要指标之一。例如,河南省公费师范生政策明确要求考察学生的课外活动和社会服务经历,这些内容会被纳入高考录取的综合评价体系。师范生通过组织志愿服务,能够展示责任感、组织能力等软实力,为志愿填报时的“个人陈述”或“附加材料”提供有力支撑。优师专项等计划的优先考量:国家优师专项和地方优师专项在选拔时,注重考生的教育情怀和社会责任感。志愿服务经历能体现考生对教育事业的热情,增加通过资格审核和面试的概率。2. 明确职业定位,优化志愿选择

实践深化职业认知:通过组织课外活动(如支教、社区教育),师范生能更直观了解教育行业的需求和挑战,从而在填报志愿时更理性地选择专业方向。例如,江苏省的免费师范生政策鼓励学生参与教育实践,此类经历有助于考生在填报时明确是否适合师范专业。匹配定向就业需求:部分公费师范生和优师专项计划要求毕业后到特定地区任教。志愿服务经历(如乡村支教)可帮生提前适应基层教育环境,增强履约意愿,从而在填报定向计划时更具优势。3. 增强履历竞争力,助力特殊招生通道

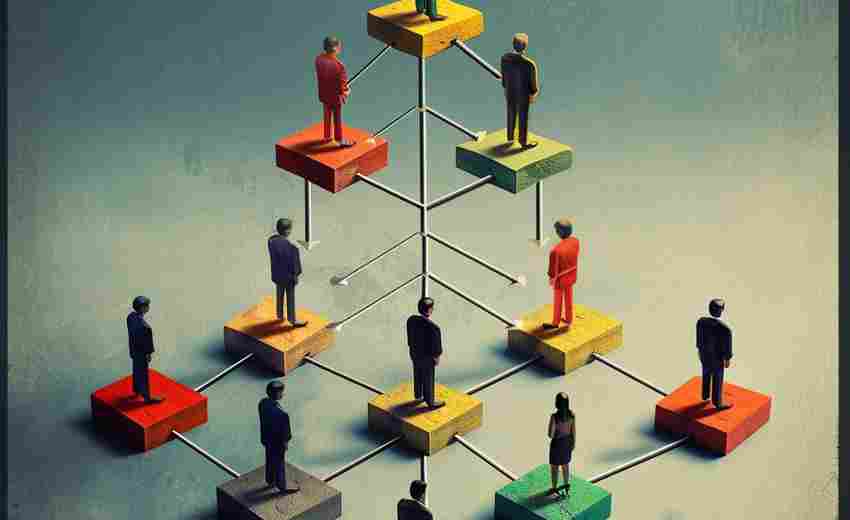

高校专项计划的加分项:部分高校在自主招生或综合评价录取中,会优先考虑有志愿服务经历的考生。例如,云南省的优师专项计划在面试环节会考察学生的教育实践经历,组织过志愿服务的考生更容易脱颖而出。免费师范生的隐性门槛:免费师范生虽未明确要求志愿服务,但实际录取中,具备相关经历的考生在同等分数下更受青睐。例如,黑龙江省的优师专项招生强调“教育情怀”,志愿服务是重要佐证。4. 培养关键能力,提升志愿填报策略性

团队协作与沟通能力:组织志愿服务需要协调多方资源,这种能力在高考志愿填报时同样重要。例如,考生需与家长、老师沟通志愿选择,或通过咨询会获取高校信息,良好的沟通能力有助于制定更合理的填报策略。数据分析与决策能力:志愿服务中的活动策划和总结,培养了考生的数据整理和分析能力。在志愿填报阶段,这种能力可用于分析历年录取分数线、专业热度等数据,科学制定“冲稳保”策略。5. 拓展教育资源,获取专业指导

与教育机构建立联系:通过志愿服务,考生有机会接触中小学教师、教育部门工作人员,获取一线教育资讯和志愿填报建议。例如,湖南省在公费师范生志愿填报改革中,强调考生需提前了解定向县的教育情况,而志愿服务正是获取此类信息的有效途径。参与高校开放日活动:部分高校为志愿服务组织者提供参与招生宣讲或校园开放日的机会,考生可借此深入了解目标院校的专业设置和培养模式,优化志愿选择。师范生组织课外志愿服务不仅能够提升个人综合素质、增强录取竞争力,还能通过实践深化职业认知,帮生在志愿填报时更精准地匹配自身兴趣与招生政策要求。此类经历为未来履约从教积累了经验,符合公费师范生和优师专项等计划的培养目标。建议考生在高中阶段积极参与教育相关志愿服务,并注重记录和总结,将其转化为志愿填报中的独特优势。

推荐文章

论述警察交通管理对高考期间考生顺利赴考的重要保障

2025-04-07教育学专业就业方向有哪些

2025-02-26师范类专业高考选择:中西部需求与教师职业发展前景

2025-04-14高考志愿如何与个人兴趣结合

2025-01-16985大学的毕业论文要求

2025-01-13如何理解自主招生与普通招生

2025-02-05生物科学专业的研究内容是什么

2025-02-20网络营销的基本策略是什么

2025-01-07建筑学本科课程与高中哪些学科关联性最强

2025-03-26提前批次录取对分数要求有什么标准

2025-01-03