在微观经济学中,生产者行为理论通过成本函数和生产函数的结合,系统解释了成本与产量之间的关系。这一关系可以从短期和长期两个维度展开分析,并结合边际分析、规模报酬等核心概念。以下是具体解释:

一、短期成本与产量的关系

在短期生产中,至少有一种生产要素(如资本)是固定不变的。成本与产量的关系表现为以下特点:

1. 边际报酬递减规律的主导作用

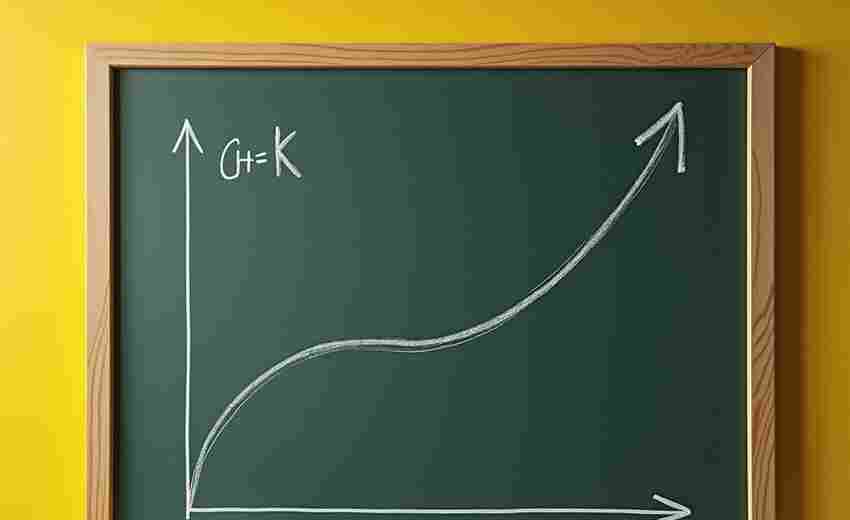

随着可变要素(如劳动)的投入增加,边际产量(MP)会经历先上升后下降的过程。由于边际成本(MC)是边际产量的倒数关系(MC=w/MP,w为要素价格),当边际产量递减时,边际成本递增,导致总成本曲线呈现“先加速增长后减速增长”的趋势。

2. 短期成本曲线的分类

3. 生产阶段的划分

二、长期成本与产量的关系

在长期中,所有生产要素均可调整,厂商通过选择最优要素组合实现成本最小化:

1. 等产量曲线与等成本线的均衡

生产者通过等产量曲线(同一产量的不同要素组合)与等成本线(成本约束线)的切点确定最优投入组合,此时边际技术替代率(MRTS)等于要素价格比(w/r)。

2. 长期平均成本(LAC)的U型曲线

3. 扩展线与规模调整

长期中,厂商通过扩展线(不同产量下的最优要素组合轨迹)调整生产规模,扩展线的形态反映了技术特征(如柯布-道格拉斯生产函数)对成本的影响。

三、成本函数与生产函数的联动

1. 从生产函数到成本函数

生产函数(Q=f(L,K))通过要素价格(w, r)转化为成本函数(C=wL+rK)。例如,柯布-道格拉斯函数Q=AL^αK^β对应的成本函数可通过优化条件推导,体现要素替代弹性对成本的影响。

2. 利润最大化条件

厂商通过边际收益(MR)=边际成本(MC)确定最优产量。在完全竞争市场中,MC曲线即为供给曲线,直接反映产量与成本的对应关系。

四、成本与产量关系的核心逻辑

1. 短期:固定成本的存在和边际报酬递减规律导致成本曲线呈非线性变化。

2. 长期:规模经济与要素替代使厂商通过调整生产组合实现成本最小化。

3. 决策依据:厂商始终在技术约束下,权衡成本与收益以实现利润最大化。

通过上述分析,生产者行为理论不仅揭示了成本与产量的动态关系,还为厂商的产能规划、定价策略提供了微观经济学基础。

推荐文章

复读生可以参加社团活动吗

2025-01-16查询成绩需要准备什么

2024-11-18高考报名与户籍有什么关系

2024-11-28高考宁夏;宁夏高考移民后悔死了多少人

2024-02-24如何分析分数线与社会需求的关联

2025-01-02大学专业的就业网络如何建立

2024-12-23如何获取电信高考志愿服务卡的使用指南

2025-01-24如何避免填报时的盲目跟风

2024-11-13专业转型的难点与解决方案

2024-12-31如何利用暑期提升专业素养

2025-02-09