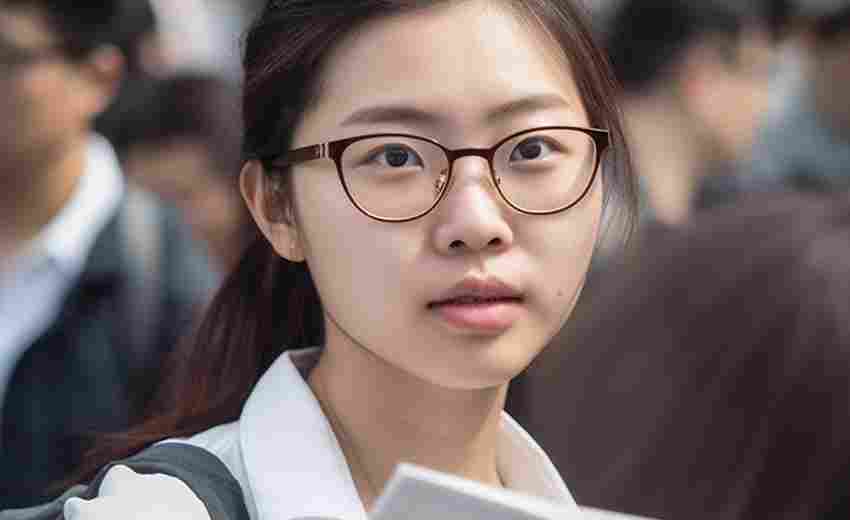

在高考志愿填报中,如何平衡个人偏好与就业前景是一个复杂但关键的问题。以下是基于多维度分析的策略和建议:

一、自我评估与定位:兴趣与能力的基石

1. 识别核心兴趣与优势

兴趣是学习的内在驱动力,研究表明专业兴趣吻合度高的毕业生就业满意度更高,尤其对个人发展空间的影响显著。建议通过以下方式评估:

职业测评工具:使用霍兰德职业兴趣测试或MBTI性格测试,科学定位兴趣方向(如研究型、艺术型等)。学科能力分析:结合高中单科成绩和竞赛经历,判断是否具备相关专业的学习潜力(例如数学成绩优异者可考虑计算机或金融)。2. 理性看待就业前景

就业前景需结合行业趋势和政策导向。例如,人工智能、新能源、大数据等新兴领域需求旺盛,而传统文科专业需关注复合型能力培养(如“外语+技术”跨学科方向)。

二、信息收集与策略制定:动态平衡的关键

1. 多维度数据参考

就业数据:查阅教育部阳光高考平台、艾媒咨询报告等权威渠道,关注专业就业率、薪资水平及行业饱和度(例如工科就业率普遍高于文科)。学科发展动态:新兴专业如人工智能、机器人工程等虽前景广阔,但需注意部分高校因师资不足可能导致培养质量参差,建议优先选择综合实力强的院校。2. “兴趣-就业”交叉点策略

兴趣导向的务实选择:若兴趣领域就业面窄(如历史学),可优先选择名校或辅修实用技能(如数据分析)以增强竞争力。就业导向的兴趣培养:对热门但无兴趣的专业(如计算机),可通过参与行业实习或课程试听培养兴趣。3. 灵活运用填报技巧

冲稳保梯度设计:将45个志愿分为15%冲刺(兴趣优先)、50%稳妥(兴趣与就业平衡)、35%保底(就业优先),确保录取安全线。地域与资源的权衡:一线城市实习机会多但竞争激烈,二三线城市性价比高;若计划深造,可优先选择保研率高的院校。三、动态平衡与长远规划

1. 专业与职业的弹性适配

基础学科(如数学、物理)虽短期就业面窄,但为跨专业考研(如金融工程、数据科学)提供扎实基础。技术类专业(如临床医学)需长期投入,但职业生命周期长;应用型专业(如软件工程)就业快但需持续更新技能。2. 政策与趋势的红利捕捉

关注国家战略需求领域,如“新工科”(智能建造、生物制药)和“新文科”(数字人文、国际传播),这些方向往往享受政策倾斜和资源投入。参与高校的“双学士学位”项目或辅修计划,实现“兴趣+技能”复合发展(如“计算机+金融”)。四、常见误区与避坑指南

1. 避免极端化选择

仅凭兴趣忽视就业:曾有学生因执着于冷门专业,毕业后面临转行困境。盲目追逐热门:部分人工智能专业因扩招过快导致内卷严重,需结合院校实力评估。2. 细节决定成败

招生章程核查:部分专业对单科成绩(如英语≥120分)或身体条件(如色盲限制)有硬性要求,忽视可能导致退档。服从调剂策略:若专业组内有不可接受的专业,宁可不勾选“服从”,避免录取后被动。志愿填报的本质是“在约束条件下寻找最优解”。建议考生以兴趣为起点,以就业为锚点,通过科学的自我评估、动态的信息整合和灵活的策略调整,找到个人偏好与就业前景的黄金交叉点。无论选择何种路径,持续的学习能力和适应变化的心态才是应对未来不确定性的核心竞争力。

推荐文章

兽医学专业需要哪些基础学科知识储备

2025-04-02高考志愿填报的滑档现象是如何产生的

2024-11-07解析高考物理真题:从〈地球爆炸〉看宇宙学考点

2025-03-31艺术类专业的录取标准是什么

2025-01-21职高生如何复习历史和地理

2025-02-23高考成绩的保密政策是什么

2024-10-26高考成绩查询后如何进行自我调适

2025-02-18艺术类与医学类专业在高考志愿中的经济门槛分析

2025-03-11企业并购的主要考虑因素有哪些

2024-12-23河南高考重要的时间节点有哪些

2024-12-27