性格测评通过科学分析考生的兴趣、能力、性格特质,为其职业规划提供客观依据,帮助高考生在专业选择与未来职业方向上做出更符合自身特质的决策。以下是具体作用及方法:

一、测评的核心作用

1. 精准定位自我认知

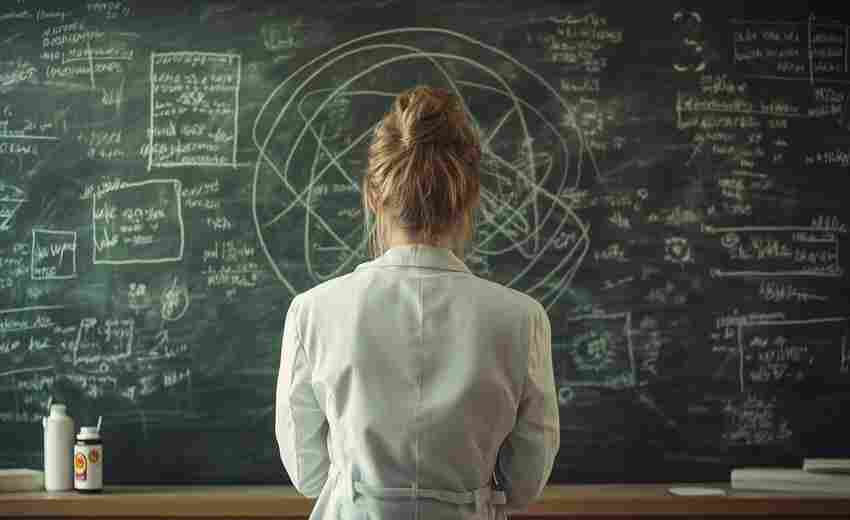

通过评估“多元智能、学科兴趣、职业兴趣、个性风格”等维度(如霍兰德理论、MBTI、大五人格模型),揭示考生的内在优势与潜在盲点,例如:霍兰德职业兴趣测试:将兴趣分为现实型(R)、研究型(I)等六大类,匹配对应的专业与职业方向。MBTI:通过外向/内向、直觉/感觉等维度划分16种人格类型,分析适合的职业领域(如INTJ型适合技术研发,ESFP型适合传媒艺术)。帮生跳出“热门专业”的盲目选择,关注自身特质与职业的契合度。2. 优化专业与职业匹配度

结合测评结果生成“专业适合度指数”,推荐适合的大学专业排行。例如:高开放性得分的学生可能更适合创意类专业(如设计、文学)。高尽责性与严谨性的考生更适合会计、法律等结构化职业。系统可提供文理倾向分析,辅助新高考选科决策。3. 规避职业发展风险

识别性格中的潜在短板,例如神经质倾向较高的学生需避免高压职业(如急诊医生),而宜人性高的考生应慎选需频繁竞争的工作。二、主流测评工具与应用

1. 霍兰德职业兴趣测评(RIASEC)

通过六种兴趣类型匹配职业方向,例如:研究型(I):推荐理工科专业(如物理、生物科学)。社会型(S):适合教育、心理学等与人互动的领域。2. MBTI职业性格测试

例如ESFJ型考生适合管理类工作(如人力资源),INTP型适合科研或技术开发。3. 大五人格模型(OCEAN)

分析开放性、尽责性等五大维度,例如高外向性考生可优先考虑市场营销、公共关系。4. 本土化测评系统(如ZMAP)

结合中国学生特点,整合霍兰德、多元智能理论等,提供学科兴趣与职业兴趣的交叉分析。三、实践操作建议

1. 测评后的深度解读

与专业规划师共同分析报告,例如:职业兴趣与学科能力的交叉验证(如物理高分但兴趣低,需谨慎选择工科)。性格特质与学习风格的适配(如直觉型考生更适合开放式学习环境)。2. 动态调整策略

定期复测(如每半年),结合学业表现修正职业方向。例如:通过“职业发展仪表盘”追踪适配度变化。利用实习或职业体验验证测评结果(如技术类学生参与科研项目)。3. 避免常见误区

测评结果并非绝对,需结合实际情况。例如:性格仅解释职业满意度的30-40%,能力与机遇同样关键。避免因“内向”标签否定管理类岗位,可通过训练提升沟通能力。四、案例参考

案例1:INTJ型考生(战略家型)适配专业:人工智能、系统工程;发展路径:技术专家→CTO。案例2:高开放性+高神经质组合建议:选择弹性工作制职业(如自由撰稿人),规避高强度决策岗位。总结

性格测评为高考生提供了从自我认知到职业匹配的科学路径,但其价值在于结合动态规划与实践验证。考生需善用工具,同时关注能力培养与行业趋势,才能制定真正个性化的职业规划。

推荐文章

什么是冷门专业,有哪些优势

2024-12-22高考选报传媒类专业的四大热门就业领域解析

2025-03-24如何结合体教融合政策优化高中体育课教学设计

2025-03-13高考复习的有效方法

2025-02-13艺术类考试中的即兴创作如何提升

2025-01-31家庭经济状况对志愿填报有影响吗

2024-12-04如何获取高考志愿的相关信息

2024-12-25有哪些实用工具可以帮助填报志愿

2025-02-25怎样有效利用例证提升作文分数

2025-01-11艺术专业的分数线变化如何应对

2025-02-02