性格特征对高考专业选择的影响是深远的,它不仅关系到大学四年的学习体验,更会影响未来的职业发展和人生满意度。以下是性格特征对专业选择的具体影响及相关分析:

一、性格与职业兴趣的匹配性

根据霍兰德职业兴趣理论(RIASEC),人的性格可分为六种类型,每种类型对应不同的职业倾向和专业方向:

1. 现实型(R):动手能力强,偏好具体任务,适合工科、机械、农业等专业。例如:机械工程、地质工程、测绘工程。

2. 研究型(I):逻辑思维突出,善于分析,适合理学、基础医学、计算机科学等专业。例如:数学、物理学、人工智能。

3. 艺术型(A):创造力丰富,情感细腻,适合艺术设计、文学、传媒等专业。例如:美术、影视编导、音乐表演。

4. 社会型(S):乐于助人,擅长沟通,适合教育、心理学、社会工作等专业。例如:学前教育、公共事业管理。

5. 企业型(E):领导力强,目标明确,适合经济管理、法学、市场营销等专业。例如:金融学、国际贸易、工商管理。

6. 常规型(C):注重规则与秩序,适合会计、行政、图书管理等专业。例如:审计学、文秘、档案学。

潜在影响:若性格与专业要求不匹配,可能导致学习动力不足或职业倦怠。例如,内向型学生选择需要频繁社交的市场营销专业,可能因压力过大而难以适应。

二、性格对学习适应性的影响

1. 外向型性格:适合需要团队合作、实践性强的专业(如传媒、公共关系),但不擅长需要长期专注的科研类领域。

2. 内向型性格:在需要独立思考的专业(如计算机编程、理论研究)中表现更佳,但可能对需要公开演讲或社交的学科(如法学、师范)感到压力。

3. 直觉型性格:适合创新性强的领域(如设计、人工智能),而感觉型性格则更适合注重细节的专业(如会计、医学检验)。

案例:研究显示,外向型学生在市场营销专业的就业率更高,而内向型学生在计算机科学领域更易取得技术突破。

三、性格与职业满意度的关联

1. 高开放性(大五模型):适合新兴交叉学科(如元宇宙技术、区块链),但可能因行业波动面临风险。

2. 高尽责性:适合要求严谨的专业(如法律、医学),而低尽责性者可能在需要灵活性的创意行业中更自在。

3. 高宜人性:适合服务型职业(如护理、心理咨询),但在高压竞争性行业(如金融交易)可能难以适应。

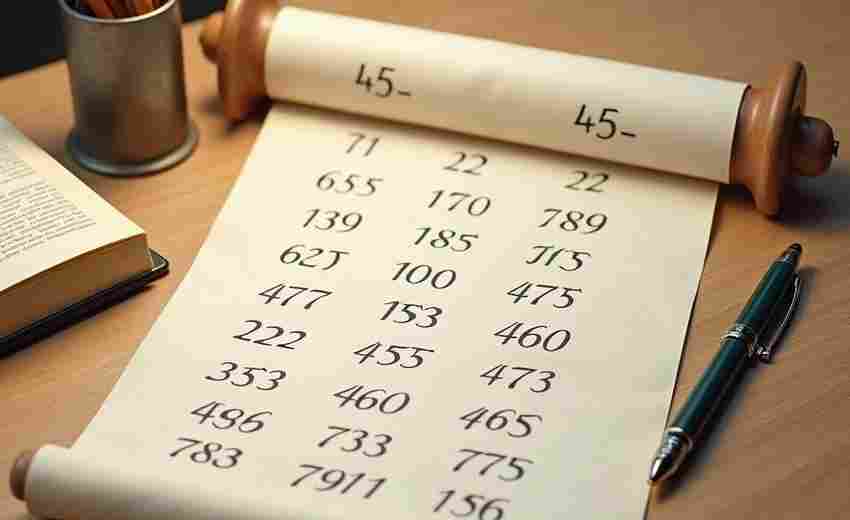

数据支持:霍兰德理论指出,性格与职业匹配度每提高10%,职业满意度可提升30-40%。

四、动态调整与测评工具的应用

1. 测评工具:

2. 动态策略:定期通过职业规划工具(如PDCA循环)调整选择,结合学科能力、家庭资源等现实因素。

五、常见误区与建议

1. 避免刻板印象:性格并非决定职业成功的唯一因素,需结合兴趣、能力、行业前景综合考量。

2. 重视可塑性:通过实习、职业体验(如Job Shadowing)验证选择,而非依赖单一测评结果。

3. 平衡现实与理想:若高收入专业与性格冲突(如内向者选择金融),可优先考虑“兴趣+擅长”的折中方案。

性格特征通过影响职业兴趣、学习适应性和长期满意度,成为高考专业选择的核心依据之一。建议考生结合霍兰德测试、MBTI测评等工具进行科学评估,同时关注职业趋势与个人发展潜力,最终实现“性格-专业-职业”的良性循环。如需进一步了解具体测评方法或专业推荐,可参考文中引用的职业规划资源。

推荐文章

高考报名的网上支付流程是怎样的

2024-11-29志愿填报中需要关注的招生简章

2025-02-23如何提高调剂的成功率

2025-02-25畜牧业与水产养殖的不同特点

2024-12-22中医学专业的学习路径

2024-12-31师范生实习有什么注意事项

2024-12-15选专业时是否需要考虑考研的方向

2024-12-21山东大学的生物医学工程专业现状如何

2024-11-29如何创造引人入胜的结尾

2025-02-13如何利用技术手段提升高考信息服务的更新效率

2025-03-21