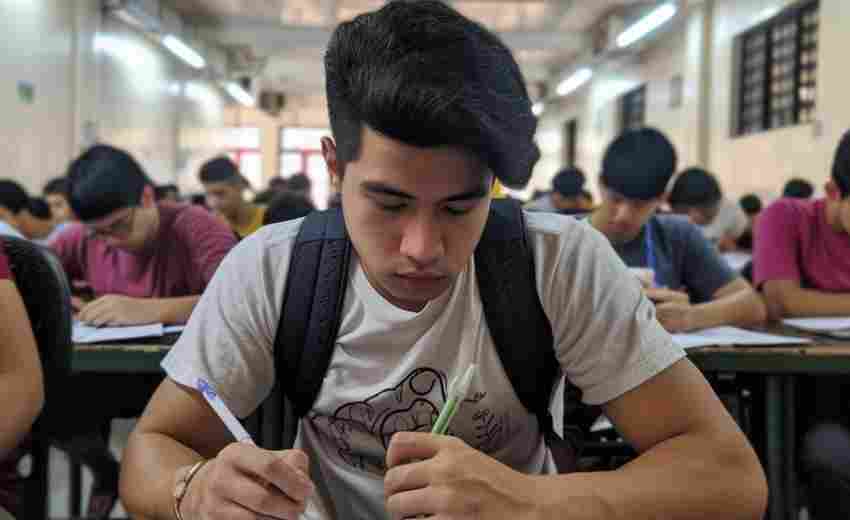

在高考备考过程中,排名压力和持续努力之间的矛盾是许多学生面临的挑战。以下是结合心理学方法和实践经验总结的保持学习动力的策略,涵盖目标管理、心态调整、科学方法等多个维度:

一、目标管理与规划:从压力中提炼方向

1. 分解目标,建立阶段性成就

将高考总目标拆解为可量化的短期目标(如每周掌握一个知识点或提升某科成绩5分),通过完成小目标积累信心。例如,每天列出具体任务清单,完成后划掉,形成可视化激励。

示例:若数学薄弱,可规划每天攻克1-2类题型,并记录正确率变化,直观感受进步。

2. 科学规划时间,避免疲劳战

采用“番茄钟工作法”(学习25分钟+休息5分钟),搭配文理科交叉复习,避免长时间单一学科导致的思维僵化。每天留出30分钟运动或放松时间,如散步、听音乐,帮助大脑切换状态。

二、心态调整:将压力转化为动力

1. 重构压力认知,拥抱“倒U型曲线”

心理学研究表明,适度压力能激发潜能,但过度焦虑会抑制表现。学生需认识到:压力并非敌人,而是推动自我突破的“燃料”。可通过自我对话:“这次排名波动提醒我查漏补缺,而非否定能力”。

2. 积极暗示与自我激励

每天早晨对镜子说出具体肯定句,如“今天我能专注完成三套模拟题”;考试前想象自己答题时的自信状态,通过心理预演增强掌控感。记录“情绪急救本”,写下学习中的小进步或暖心瞬间,低谷时翻阅以重燃斗志。

三、科学方法与行动策略:让努力更高效

1. 主动输出与知识内化

避免机械刷题,采用“费曼学习法”:将知识点用简单语言复述给他人或自己,发现理解漏洞;制作思维导图梳理知识网络,强化逻辑关联。

2. 建立错题归因系统

对错题进行深度分析,区分“知识盲区”和“粗心失误”。例如,统计因计算错误丢分的比例,针对性训练计算速度和检查习惯。

四、支持系统与身心调节:构建可持续动力

1. 善用外部资源,扩大支持网络

主动向老师请教解题思路,与同学组建学习小组(如每天互相提问知识点);家长则需避免过度施压,可通过日常聊天传递信任,如“无论结果如何,我们都会陪你面对”。

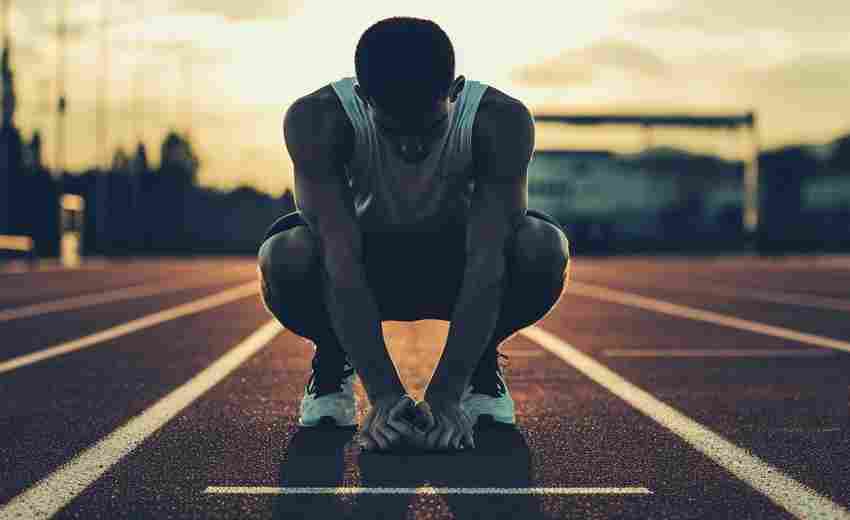

2. 运动与身体管理

每天进行30分钟有氧运动(如跑步、跳绳),促进内啡肽分泌,缓解焦虑;睡前通过“肌肉放松法”依次收紧再放松身体各部位,配合深呼吸,快速进入休息状态。

五、长期视角与意义感塑造

1. 超越排名,关注个人成长

将高考视为“能力提升的过程”而非“单一分数结果”。例如,通过分析试卷总结思维能力的进步(如逻辑推理速度提升),而不仅是分数变化。

2. 连接未来愿景

想象理想大学生活的具体场景(如图书馆学习、社团活动),将其转化为短期行动的动力。例如,在书桌贴上目标大学的照片,作为视觉化激励。

总结:保持动力的核心在于平衡压力与行动,将宏观目标转化为可执行的微观策略。通过科学规划、积极心态和持续反馈,学生不仅能应对排名压力,还能在过程中培养抗挫力与成长型思维,为长远发展奠定基础。

推荐文章

高考成绩提高是否必然提升省排名

2025-02-02动物医学专业的课程设置

2024-11-23高考志愿填报中的大数据推荐系统如何运作

2025-04-02高考中的自我调节方法有哪些

2024-11-15军人子女是否享有专项计划录取名额

2024-12-04高考分数线与专业录取的关系是什么

2024-12-31高考志愿填报:如何根据就业市场需求选择热门专业

2025-03-17综合评价招生方式的特点是什么

2024-12-30重庆的复习策略是什么

2025-01-31专业与职业的关系有多大

2025-01-20