教育资源分配不均导致的分数线区域不平衡是中国教育公平问题的核心矛盾之一,其形成机制涉及多个层面的结构性因素。以下是具体分析:

一、优质高等教育资源的空间集聚化

1. 名校分布严重失衡

中国“985工程”和“211工程”高校在东部地区的占比分别高达66.7%和63.4%,而中西部地区合计不足40%。例如,北京一地拥有19%的“双一流”高校,但高考报名人数仅占全国的0.62%,而河南考生占全国11.34%,却仅有郑州大学一所“双一流”高校。这种资源集中导致本地生源录取比例显著高于其他省份,如复旦大学、上海交通大学本地招生比例超过40%。

2. 属地化招生倾向

部属院校和省属院校均存在招生名额向所在地倾斜的现象。例如,2019年中山大学本地招生比例达42%,而北京、上海等地的重点高校本地录取率长期高于全国平均水平。这种“谁投资,谁受益”的属地化模式,加剧了区域间录取机会的差异。

二、基础教育资源分配的区域差异

1. 城乡教育鸿沟

农村地区师资力量薄弱,生均教育经费、教师职称比例、生师比等指标显著低于城市。例如,乡村学前教育生师比高达40:1,而城市仅为16:1;乡村小学本科及以上学历教师占比不足25%,城市则超过58%。这种差距导致农村学生在基础教育阶段已处于劣势,影响高考竞争力。

2. 区域经济与教育投入的关联

发达地区因经济实力强,能投入更多资金改善教育设施、吸引优质师资。例如,北京、上海的生均教育经费是河南、贵州的2-3倍。经济差距直接转化为教育质量的差距,进而影响高考分数线的划定。

三、招生政策与考生基数的矛盾

1. 分省配额制与考生人数不匹配

各省招生名额主要依据本地高校数量分配,而考生基数差异巨大。例如,河南2023年考生约130万,但仅有1所211高校,而北京考生仅5万,却拥有26所“双一流”高校。这导致河南985录取率仅1.1%,而北京高达4.3%。

2. 政策倾斜与“教育洼地”效应

部分西部省份(如西藏、青海)因考生基数小且享受政策扶持,分数线显著低于其他地区。例如,西藏2023年理科一本线仅300分,而河南为514分。这种“低分”并不完全反映教育水平,更多是招生计划分配的结果。

四、社会结构与教育机会的代际传递

1. 家庭资本的影响

城市中产家庭能通过学区房、课外辅导等途径获取优质教育资源,而农村学生则面临“教育链断裂”风险。例如,贫困农村地区仅37%的学生完成高中学业,而城市超过90%。这种代际传递进一步固化区域分数线差异。

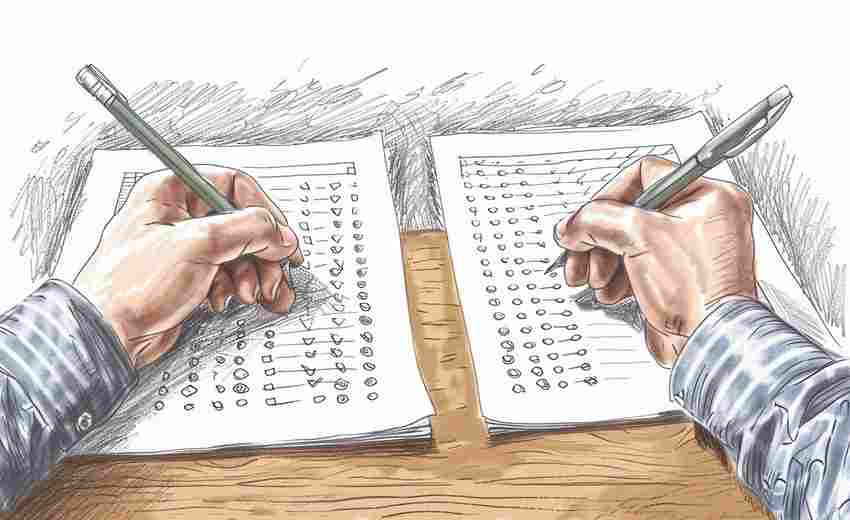

2. 自主招生与综合能力门槛

自主招生政策虽旨在选拔特殊人才,但农村学生因缺乏竞赛、科研等资源,占比不足6%,而城市学生占比超过80%。这加剧了重点高校生源的区域集中。

五、解决路径与政策建议

1. 优化高等教育资源布局

通过“双一流”建设向中西部倾斜,增加河南、河北等人口大省的高校数量和招生名额。

2. 改革招生配额机制

逐步减少属地招生比例,建立基于考生基数、教育水平的动态分配模型,平衡区域间录取机会。

3. 强化基础教育均衡投入

加大农村地区教育财政转移支付,推动师资流动和数字化资源共享,缩小城乡教育差距。

4. 完善政策监督与补偿机制

通过法律手段保障教育公平,如《教育法》对资源分配的约束,并建立针对弱势地区的专项招生计划(如“国家专项计划”)。

教育资源分配不均导致的分数线区域不平衡,本质上是社会资源分配不公的缩影。解决这一问题需从制度设计、资源调配、政策保障等多维度协同推进,最终实现教育机会的实质公平。

推荐文章

新闻学专业的技能要求有哪些

2025-02-24高考志愿填报中,热门专业的竞争程度

2025-02-12高考分数段对应的职业发展策略全解析

2025-04-02生物技术专业的研究前沿是什么

2024-12-27长安大学国际关系专业的学科特点是什么

2024-10-30高考志愿诈骗与虚假宣传的区别

2024-11-20环境科学专业的发展方向有哪些

2025-02-28市场营销专业的基本理论有哪些

2024-12-18外国高考的考试科目通常有哪些

2024-12-13高考报名时高中学历遗失怎么办

2025-04-05