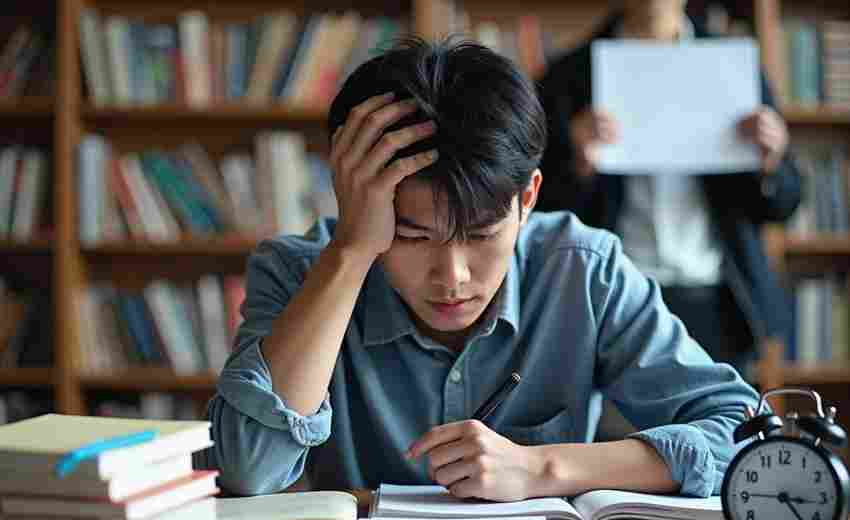

模考失利后的信心重建需要系统性的心理调适与行动策略结合,以下是一条从情绪管理到实践改进的路径,结合多维度方法帮生找回自信:

一、接纳情绪,释放压力

1. 承认负面情绪

模考失利后,焦虑、自责、挫败感是正常反应。心理学中的情绪ABC理论指出,情绪源于对事件的认知,而非事件本身。允许自己短暂哭泣或倾诉,通过运动(如长跑、瑜伽)、音乐等安全方式宣泄情绪,避免压抑导致心理负担加重。

2. 调整灾难化思维

避免将失利等同于“人生失败”,用积极视角看待问题:模考是暴露漏洞的机会,而非最终审判。例如,某清华复读生通过模考失利发现知识盲区,最终高考逆袭。

二、理性归因,精准分析

1. 分类总结错题

将错误分为三类:遗憾丢分(粗心)、模糊丢分(理解不深)、能力不足(完全不会),并针对性解决。例如,建立错题本,记录错误原因及正确思路,避免重复犯错。

2. 合理归因模型

根据韦纳归因理论,将失利归因于可改变的内部因素(如努力程度、方法),而非不可控的外部因素(如运气)。例如,若因时间管理不当,可调整答题策略。

三、调整策略,科学学习

1. 聚焦核心弱点

运用“二八法则”,用80%时间攻克20%高频错题或薄弱知识点。例如,每天每科解决一道典型题,逐步积累信心。

2. 优化时间分配

避免盲目刷题,优先完成高频考点和基础题,确保考试中“稳拿分”。例如,数学考试先完成选择题和基础大题,再处理压轴题。

3. 模拟实练

将每次练习视为高考,严格计时并复盘时间分配。通过多次模拟培养考场应变能力,减少因紧张导致的失误。

四、心理暗示与习惯强化

1. 正向自我对话

每天通过镜子练习、写成功日记等方式强化自信。例如,默念“我已尽力,下次会更好”,将关注点从结果转向进步过程。

2. 建立微小成就感

设定短期可达的小目标(如每天掌握一个公式),完成后给予奖励(如短暂休息或小零食),通过积累小胜利重建信心。

五、环境支持与长期视角

1. 寻求外部支持

与老师沟通制定个性化复习计划,加入学习小组互相激励。家长需避免指责,转而提供情感支持(如陪伴散步、倾听)。

2. 关注过程而非分数

将模考视为“高考前的扫雷行动”,每一次失利都是优化策略的机会。例如,某考生通过分析模考发现答题卡填涂问题,最终在高考中避免重蹈覆辙。

六、身体与心态的平衡

1. 保证基础健康

每天7-8小时睡眠、适度运动(如散步、跳绳)维持大脑活跃度,避免疲劳战。

2. 呼吸放松法

考前焦虑时,通过深呼吸(吸气4秒、屏息4秒、呼气6秒)快速平复情绪,保持专注。

总结

信心重建并非一蹴而就,而是通过情绪管理—精准分析—策略调整—持续行动的循环实现。正如网页54提到的“模拟卷的崩溃是为了高考不崩”,每一次失利都是通往成功的阶梯。坚持科学方法,保持韧性,终能在挫折中破茧成蝶。

推荐文章

会计学专业的职业方向有哪些

2024-11-11高考调剂政策如何平衡考生与高校双向选择

2025-04-03法学专业需要哪些素质

2024-11-04医学类专业的特点有哪些

2025-01-31复读生如何备考文科

2024-12-17近年设计类招生政策有哪些重要变化

2025-03-25专业转移的流程及注意事项

2025-01-13如何选择适合的重庆专业

2025-02-12在什么情况下建议选择服从调剂

2024-12-31如何获取高校的详细专业信息

2025-01-22