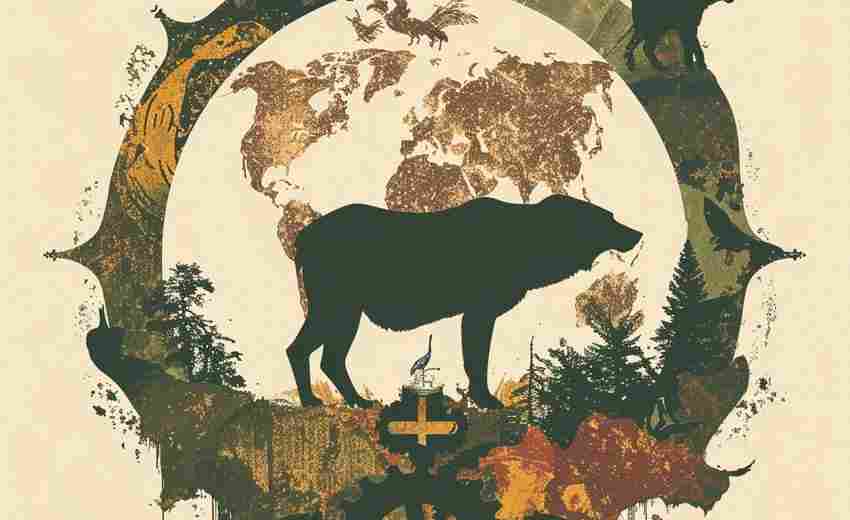

1. 生物多样性保护与天敌调控

生态农业技术通过多样化的种植模式(如间作、轮作)和非作物生境管理(如植物篱、生态缓冲带),增加农田生物多样性。例如,农田边界种植构树、锦鸡儿等植物,形成半自然生态廊道,为瓢虫、蜘蛛等天敌提供栖息地,促进天敌与害虫的生态平衡,减少病虫害爆发风险。研究表明,当农田边界树篱面积占比达9%-16%时,瓢虫等天敌能有效控制蚜虫,减少农药使用。有机农场中不使用除草剂,植物和昆虫种类显著高于常规农场,增强了系统的自我调节能力。

2. 土壤健康与肥力提升

生态农业技术强调有机肥替代化肥、秸秆还田和绿肥种植,显著改善土壤结构。例如,河南鑫贞德公司通过长期施用有机肥和沼渣,土壤有机质从14.2‰提升至29.6‰,土壤微生物活性增强,形成健康土壤微生态系统。生物炭等改良剂的应用调节土壤酸碱度,促进养分循环,提高土壤抗逆性。

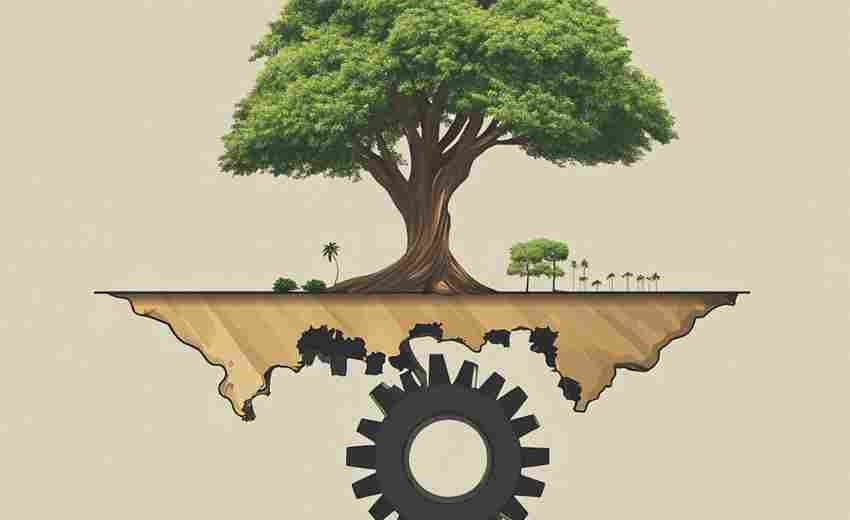

3. 循环农业与资源高效利用

通过“粮-畜-沼”循环模式,将农业废弃物(如秸秆、畜禽粪便)转化为沼气能源和有机肥,实现资源闭合循环。例如,鑫贞德公司利用沼液和沼渣还田,不仅消纳废弃物,还减少化肥使用,提升系统内物质循环效率。此类模式在减少面源污染的增强生态系统的稳定性和可持续性。

4. 生态防控与化学投入品减量

采用生物防治技术(如赤眼蜂携带病毒防控玉米螟)和物理防控(如机械除草),替代化学农药。例如,“生物导弹”技术对玉米螟的防治效果达85.71%,且对后续虫害仍有持续控制作用。生态农业还推广生物农药和天敌保护,减少对非靶标生物的伤害,维护生态平衡。

5. 水资源管理与气候适应

节水灌溉技术(如滴灌、微喷灌)和雨水收集系统提高水资源利用效率,减少水分蒸发和渗漏。农田防护林和植被覆盖调节微气候,降低风速和土壤侵蚀,增强系统应对极端天气的能力。例如,农林复合系统通过林草条带减少土壤水分蒸发,缓解水资源压力。

6. 政策与科技支撑

政策引导(如生态补偿、有机认证)和科技创新(如精准农业监测)为生态农业技术推广提供保障。例如,河南省通过“生态农业产业示范园”推广标准化技术,提升农民环保意识。科研机构的技术支持(如土壤微生物调控、品种选育)进一步优化生态系统功能。

生态农业技术通过多维度干预,不仅修复了因集约化农业造成的生态损伤,还构建了更具弹性的农田生态系统。未来需结合长期定位监测和政策激励,进一步推广技术应用,以实现农业与环境的协同发展。

推荐文章

高考历史时间轴题中区域研究法的逻辑构建技巧

2025-03-24如何查找宁夏高考的录取信息

2025-01-29高考语文中的反复出现的写作主题有哪些

2025-01-25如何选择适合自己的艺术方向

2025-02-28天津市哪些专业最具发展潜力

2025-01-22统计学在实际应用中有什么价值

2025-01-26选择专业时需要考虑哪些未来职业

2025-03-05如何制定科学的高考复习计划

2025-01-23高考语文命题中语言学理论的应用与改革方向探讨

2025-04-03常州大学建筑学专业的设计要求是什么

2024-11-21