生物医学工程专业近年来从“天坑专业”的争议中逆袭为“新星专业”,其转变背后既有社会认知的纠偏,也有行业发展的实质性突破。以下从多个角度分析这一现象,为高考生提供全面参考:

一、“天坑”标签的由来:误解与历史局限

1. 学科名称的误导性

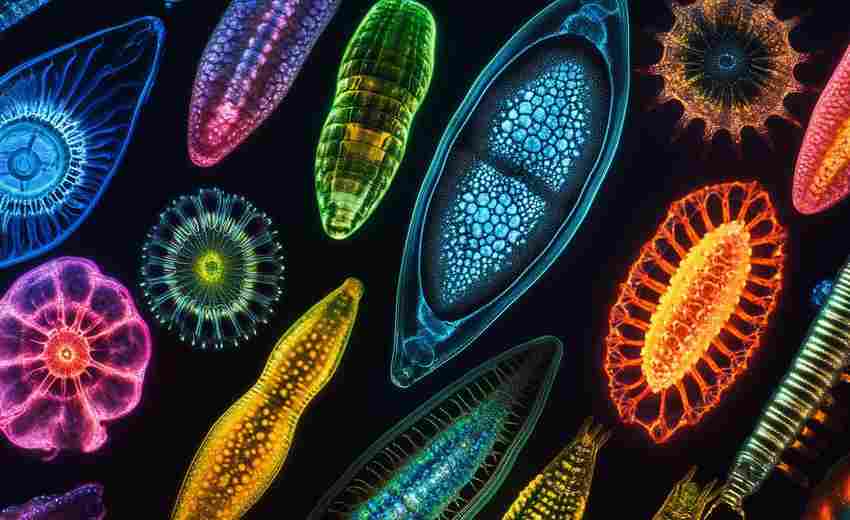

该专业名称中“生物”和“医学”的叠加,易被误认为是纯生物或医学类专业,甚至被归入“生化环材”天坑行列。实际上,它属于工科,核心课程以电子信息、计算机技术为主,生物学仅占小部分。

2. 本科培养的广度与深度矛盾

部分高校本科阶段课程设置过于宽泛,涉及生物、医学、材料、电子等多个领域,导致学生技能“杂而不精”,就业初期竞争力较弱。

3. 早期行业发展的滞后

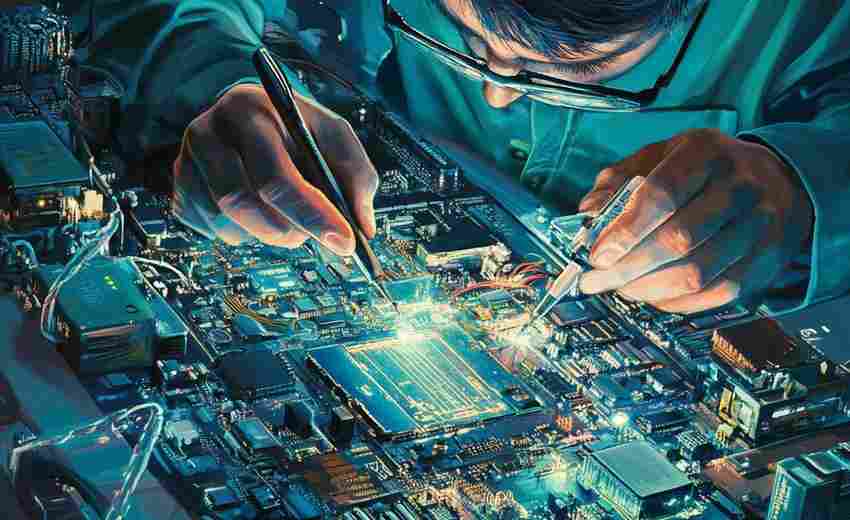

过去国内高端医疗器械依赖进口,行业规模有限,岗位需求不足。但随着国产替代加速(如CT、核磁共振设备研发),这一局面已大幅改善。

二、“新星”崛起的关键驱动力

1. 国家战略与政策扶持

生物医学工程被列为国家战略性新兴产业,2022年以来多项政策推动医疗器械、生物材料等领域的国产化突破,行业进入高速增长期。

2. 交叉学科的技术红利

该专业融合医学、工程、信息技术,在AI医疗影像、脑机接口、可穿戴设备、3D生物打印等前沿领域表现突出。例如,疫情期间电子体温计、呼吸机等设备需求激增,相关企业利润翻倍。

3. 就业市场的结构性变化

4. 学历与就业的正向关联

硕士及以上学历优势显著:

三、高考生选择建议:机遇与挑战并存

1. 院校与方向选择

2. 职业规划要点

3. 长期行业前景

四、理性看待“天坑转新星”

生物医学工程的逆袭是技术突破、政策引导、市场需求共同作用的结果。对于高考生而言,需明确自身兴趣与职业规划:

选择这一专业需“长期主义”视角,通过持续学习和实践把握行业风口,规避早期培养模式的局限性。

推荐文章

分数线的制定是否受到社会需求影响

2024-12-22如何考虑未来发展趋势在专业选择中的作用

2024-11-26如何提高武警大学的录取概率

2024-11-14高考志愿调剂与专业选择的关系

2024-12-09理工科与文科,哪个更有前景

2025-02-12机械工程的主要课程是什么

2024-11-11高考生心理辅导的重要性是什么

2025-01-26数据科学专业的热门应用领域

2024-12-25统计与数据分析的就业前景如何

2025-01-03