综合素质评价作为高考录取的重要参考维度,其未来发展趋势将更加凸显多元化、科学化和制度化。结合当前政策导向及各地实践,以下是其未来发展的预测与分析:

一、政策支持下的全面普及与深化

1. 覆盖范围扩大

目前综合评价招生已覆盖全国31省市,涉及89所高校,未来将有更多省属重点高校、特色院校及中外合作办学加入,逐步形成“顶尖校+地方特色校”的多层次招生体系。新高考省份(如山西、江苏等)明确将综合素质评价作为“两依据一参考”的核心要素,未来更多省份可能将综合素质评价从“参考”升级为“硬性指标”。2. 评价体系标准化与透明化

教育部白名单赛事、社会实践记录等将成为统一认可的量化标准,减少主观评价的模糊性。各省可能建立统一的综合素质评价平台,实现数据互通与动态更新,确保评价过程的公开透明。二、评价维度多元化与个性化

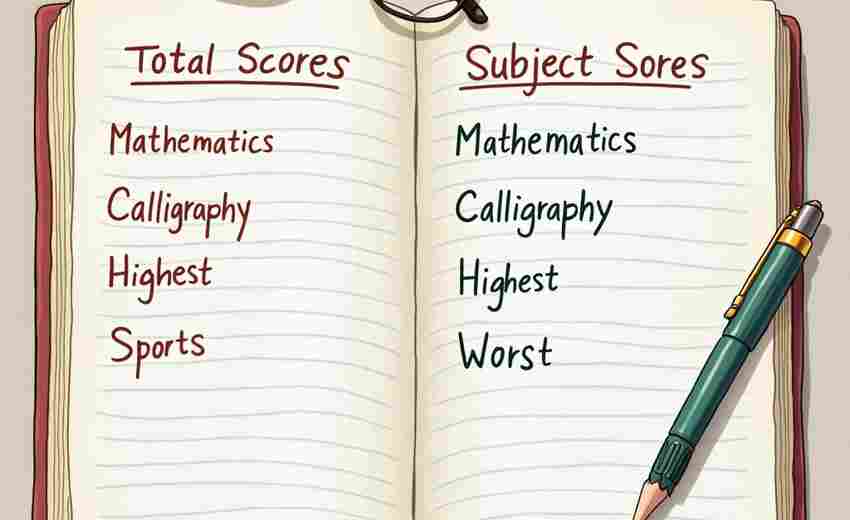

1. 从单一成绩到多维能力评估

除学业成绩外,创新能力(如科研项目、发明专利)、领导力(社团活动、志愿服务)、艺术体育特长等将获得更大权重。高校可能针对不同专业设置差异化评价标准(如理工科侧重科创成果,文科侧重社会实践)。2. 科技赋能评价科学性

AI技术可能用于分析学生成长档案,识别长期学习轨迹与潜力;区块链技术或用于确保评价材料的真实性。虚拟现实(VR)等工具或引入校测环节,模拟真实场景考察学生的应变与协作能力。三、招生模式与培养机制的深度衔接

1. “贯通式”培养成为趋势

部分高校(如强基计划院校)已试点本硕博衔接培养,未来综合评价招生可能进一步与高校特色专业、实验班绑定,形成定制化培养方案。中学与高校合作加强,通过“研学营”“课题合作”提前选拔潜在人才。2. 农村与欠发达地区的均衡化探索

针对城乡资源差异,政策可能倾斜支持农村学生的社会实践与科创机会(如专项奖学金、线上资源开放),减少评价体系的地域不公。高校或增设“综合素质提升计划”,为弱势群体学生提供免费培训与材料指导。四、挑战与应对

1. 公平性争议

如何避免“包装式材料”和“中介代写”等乱象,需加强审核机制与惩罚力度。推动校内评价与第三方认证结合,引入权威机构对竞赛、实践成果进行复核。2. 家长与学生的适应成本

需建立系统的生涯规划教育体系,帮助学生从高一开始积累有效经历,避免高三突击准备。或推出公益性平台,提供免费的政策解读、材料模板与案例库。五、未来展望与建议

短期(3-5年):综合素质评价将逐步与高考成绩形成“双轨制”录取模式,部分高校试点“高考成绩占比降至50%以下”。长期(5-10年):可能形成全国统一的综合素质评价标准,并与国际升学体系接轨,推动人才选拔的全球竞争力。建议考生:

1. 尽早规划,从高一积累竞赛、科研、社会实践等经历。

2. 关注目标院校的个性化要求,针对性提升相关能力。

3. 重视材料的真实性与系统性,避免“为填而填”。

综合素质评价的未来发展不仅是教育公平的试金石,更是人才培养模式转型的关键推手。学生需主动适应这一趋势,将全面发展内化为长期目标,而非应试策略。

推荐文章

会展经济与管理的职业机会有哪些

2024-11-30高考祝福图片(2023高考祝福图片)

2023-08-23环境科学的研究重点有哪些

2025-02-09物流管理专业的课程设置有哪些

2025-01-27比较史学法在高考历史事件对比题中的实际应用

2025-03-26新能源专业的发展趋势如何

2024-11-27新高考如何影响大学招生

2024-11-16高考录取线如何影响专业选择

2024-12-12出省选择IT专业的前景如何

2024-12-18高考书法卷面分提升十大关键问题解析

2025-03-10