职业规划缺失对高考志愿填报的潜在影响主要体现在以下方面,结合多维度研究与案例分析,可总结为以下核心问题:

一、专业与兴趣错位,导致学习动力不足

1. 盲目选择热门或高薪专业

多数学生缺乏对自身兴趣、性格和能力的认知,仅依据社会热度或家长建议选择专业。调查显示,超过50%的大学生对自己的专业未达满意,部分学生因兴趣不匹配而出现厌学情绪,甚至退学。

2. 缺乏长期职业目标

职业规划的核心是连接专业与未来职业路径。若无规划,学生可能选择表面“覆盖率高”但实际与职业方向无关的专业,导致大学学习缺乏动力。

二、就业竞争力下降与职业发展受限

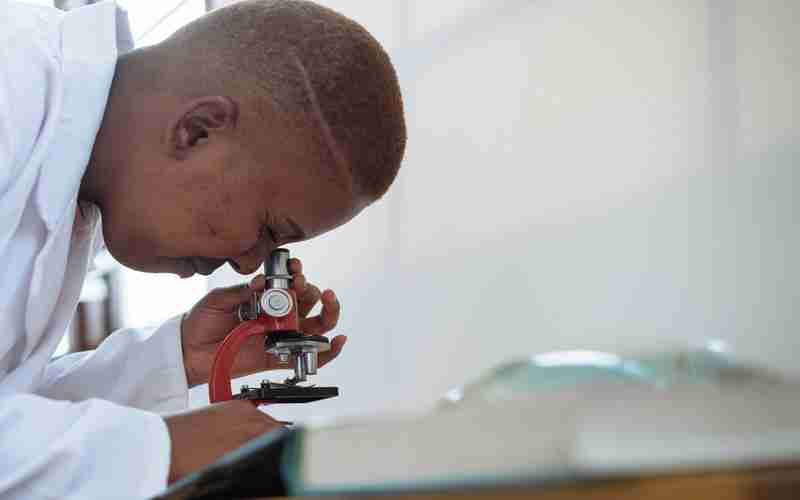

1. 职业能力与市场需求脱节

职业规划缺失导致学生未选择符合自身优势的领域。例如,数学能力较弱的学生盲目报考金融专业,可能因高数课程压力影响学业表现。

2. 第一学历歧视与职业瓶颈

志愿填报失误可能使学生进入非理想院校,未来就业时遭遇“第一学历歧视”。案例显示,部分985硕士因本科院校普通,被企业直接淘汰。

3. 转行成本高昂

若专业与职业不相关,需额外投入时间与资源学习新技能,增加职场竞争压力。

三、心理压力与资源浪费

1. 学业与心理双重负担

学生对专业缺乏认同感,易产生迷茫、焦虑等心理问题,甚至影响心理健康。调查显示,约30%北大新生存在厌学情绪。

2. 教育资源的低效利用

志愿填报失误可能导致高分低就或进入不适合的院校,浪费分数与教育资源。例如,家长花费5900元购买填报服务,却因保守方案错失优质选择。

四、社会人才供需失衡

1. 结构性失业风险

大量学生扎堆热门专业(如计算机、金融),导致人才过剩,而部分冷门领域(如农林、传统工科)人才短缺。

2. 职业规划教育缺位加剧行业断层

基础教育阶段缺乏职业体验与行业认知,学生难以了解新兴领域(如人工智能、新能源),加剧人才供需矛盾。

五、志愿填报市场的乱象与风险

1. 依赖非专业指导

家长与考生常因信息不足转向机构,但市场良莠不齐。部分机构以“保录取”为噱头,实际提供保守方案,忽视学生个性化需求。

2. 决策时间仓促

高考后仅2-3天需决定志愿,导致学生仓促选择。调查显示,超过75%的高中生缺乏明确的职业目标。

解决建议与应对策略

1. 强化基础教育阶段的职业规划教育

通过职业测评工具(如霍兰德兴趣测评、MBTI性格测试)帮助学生认识自我,结合社会实践与行业体验深化职业认知。

2. 科学整合信息与资源

利用官方平台(如阳光高考)获取院校与专业数据,结合家庭资源与行业趋势综合分析。

3. 推动多元评价体系与政策支持

新高考改革下,需加强综合素质评价,引导学生从选科阶段开始规划职业路径,减少“唯分数论”的局限。

职业规划缺失不仅影响个人发展,更可能对社会整体人才结构造成深远影响。家庭、学校与社会需协同合作,将职业规划前置,帮助学生实现从“被动应试”到“主动规划”的转变。

推荐文章

美术高考报名时间及流程详解

2025-04-10各省份文理科分数线的变化趋势

2025-01-22高考前如何有效复习

2024-11-05广告学专业的实习经历对就业有多大帮助

2025-01-25影视制作高考面试中最喜欢的导演类问题应答策略

2025-03-19生物医学工程的主要应用是什么

2024-12-22高考志愿补报期间的资料准备有哪些

2025-02-06财务管理专业的技能要求是什么

2025-03-03生命科学专业的未来研究方向是什么

2024-12-19高考成绩较低,如何选择有前景的专业

2025-01-09