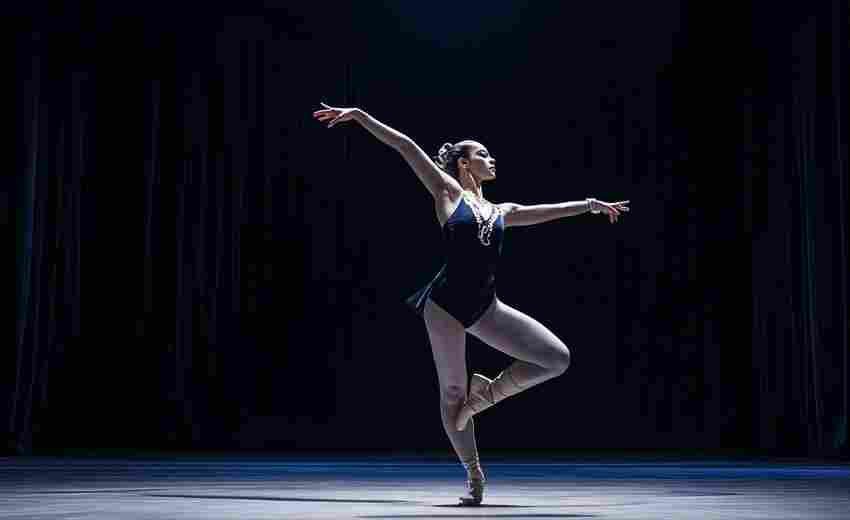

舞蹈比赛与高考专业考试在考核核心能力上有诸多共通点,通过比赛积累的经验可以显著提升考生在舞蹈艺考中的表现。以下是具体分析及助力路径:

一、基本功与技巧的强化

1. 软开度与力量控制

舞蹈比赛对基本功的要求与高考评分标准高度一致。例如,比赛中的横竖叉、搬腿、跳跃等动作训练,直接对应高考中的软开度、控制力、跳转翻技巧考核。通过比赛反复打磨动作细节,考生能更精准地达到评分细则中的高分要求(如搬腿180度以上、跳跃开度达标等)。

2. 技术技巧的稳定性

比赛中的高难度技巧展示(如平转、点翻身、大跳等)需在压力下完成,这种训练能增强动作的稳定性和完成度,避免高考时因紧张失误。例如,比赛中练习的“技巧串联”可直接应用于校考中的技能展示环节。

二、心理素质与临场应变能力的提升

1. 抗压与情绪管理

比赛经验帮生适应高强度、高关注的舞台环境,学会处理突发状况(如音乐中断、道具问题)。这种心理韧性在高考即兴舞蹈、剧目表演等环节尤为重要,能减少因紧张导致的动作变形或节奏错乱。

2. 即兴与创作能力

许多比赛包含即兴环节,要求考生快速理解音乐并编创动作。此类经验可迁移至高考的即兴舞蹈测试,提升对音乐风格、情感表达的敏感度,并积累即兴编舞的素材库。

三、舞台表现力与感染力的塑造

1. 剧目表演的优化

通过比赛中的多次剧目演出,考生能更精准地把握舞蹈的情感表达和风格处理。例如,民族民间舞比赛经验有助于高考时对“风格韵律”的展现,而现代舞比赛则强化肢体语言的表现力。

2. 表情管理与细节处理

比赛评委的反馈能帮生调整表情、眼神、动作衔接等细节,这些在高考剧目评分中占重要比重(如“表现力”“感染力”评分项)。

四、考试策略与时间管理的经验借鉴

1. 备考规划与效率提升

比赛周期性的备赛节奏(如赛前集训、阶段性目标设定)可迁移至高考备考。例如,通过比赛总结的“技巧强化周期”“体能分配方案”能优化高考训练计划。

2. 考场适应与流程把控

比赛中的候场、走台、灯光适应等流程与高考考场高度相似。熟悉这些环节的考生能更快进入考试状态,避免因流程不熟导致的失误。

五、专业认知与职业发展的启发

1. 自我评估与目标调整

比赛成绩和评委反馈可作为考生专业能力的客观参考,帮助合理定位高考目标院校(如选择适合自身条件的编导、表演或教育方向)。

2. 职业视野的拓展

通过比赛接触不同舞种、风格和优秀选手,考生能更深入理解舞蹈行业趋势,为高考面试中的“舞蹈知识问答”积累素材。

从比赛到高考的实践路径

通过以上多维度转化,舞蹈比赛不仅是技艺的试炼场,更是高考专业考试的“预演舞台”,助力考生在竞争中脱颖而出。

推荐文章

人文学科专业有哪些发展方向

2024-12-02高考各科的复习时间安排

2024-12-12浙江大学的热门专业有哪些

2024-10-27生物医药专业的前景如何

2025-02-16如何运用比喻和拟人

2024-10-20如何评估专业课程的设置与质量

2024-12-24临沂中职学校高考升学率与本科录取情况分析

2025-03-15供应链管理专业的热门企业是什么

2024-11-29统计学专业的实际应用

2025-01-30哪些专业通常分数线较低

2024-12-05