艺术类专业实践教学环节与高考选拔机制的结合,是当前教育改革的重要方向,旨在通过优化选拔机制促进实践能力的培养,同时以实践成果反哺选拔标准的完善。以下是两者的结合路径及相关分析:

一、实践教学与选拔机制的双向衔接

1. 课程设置与统考内容匹配

实践课程融入专业统考:2024年起,艺术类专业省级统考全面覆盖,考试内容更强调实践能力。例如,美术类统考增设速写、创作等科目,直接考察学生的观察力与动手能力。校企合作项目纳入评价体系:部分高校(如天津职业技术师范大学)在动画、产品设计等专业中设置“企业实训教学”“项目创作”等实践环节,这些经验可作为校考中的加分项或综合评价依据。2. 实践成果转化为选拔优势

作品集与项目经验:学生在敦煌实践基地、校企合作实验室的成果(如设计作品、演出经历)可作为校考或综合素质评价的重要参考。企业评价纳入录取标准:部分高校在“产教融合”模式下,引入企业对实习表现的评价,作为录取的辅助依据。二、高考选拔机制对实践教学的引导作用

1. 文化课与实践能力并重的综合分计算

文化成绩占比提升:根据2025年改革方案,艺术类综合分计算公式中文化课成绩占比不低于50%,倒逼学生在提升专业技能的同时加强文化素养,形成“理论+实践”的均衡发展。实践能力专项加分:例如,参与省级以上艺术竞赛获奖、完成校企合作项目等,可在部分省份的综合分中获得额外加分。2. 校考中的实践能力考核

现场创作与即兴表演:如四川美术学院校考要求考生现场完成命题创作,直接检验其创意与实践能力。校企联合命题:部分院校在校考中引入企业真实案例作为考题,如设计类专业的“产品开发方案设计”,评估学生解决实际问题的能力。三、制度保障与政策支持

1. 产教融合政策推动

协同育人机制:教育部鼓励高校与行业共建实践基地(如敦煌艺术应用推广研究中心),并将此类合作纳入教学管理体系,形成“教学-实践-选拔”闭环。企业参与人才培养:通过“行业导师制”“企业课程”等模式,确保实践教学内容与行业需求同步更新,间接影响选拔标准的动态调整。2. 监督与评价体系优化

强化实践教学考核:部分省份要求高校提交实践教学实施方案,并将其作为招生计划审批的重要指标。打击作弊与规范选拔:教育部严控校考流程,要求考评分离、全程录像,确保实践能力考核的公平性。四、典型案例与创新模式

1. 敦煌文化实践与课程融合

多所高校与敦煌市合作建立实践基地,学生参与壁画修复、文创设计等项目,其成果可作为校考作品或综合分加分项,实现“文化传承-实践教学-选拔评价”一体化。2. “双师型”教师队伍建设

天津职业技术师范大学聘请企业专家担任兼职教授,指导实践课程并参与校考评审,确保选拔标准与行业需求接轨。五、未来挑战与改进方向

1. 实践资源分布不均:中西部地区高校的校企合作平台较少,需通过政策倾斜缩小差距。

2. 评价标准细化:需建立更科学的实践能力量化指标,避免主观评价偏差。

3. 文化课与实践的平衡:部分学生可能因过度追求实践成果忽视文化课,需通过动态调整综合分权重优化导向。

通过上述结合路径,艺术类专业的实践教学与高考选拔机制形成了相互促进的良性循环,既提升了人才的综合素质,也为行业输送了更具实践能力的应用型人才。未来需进一步深化产教融合,完善政策配套,确保改革措施的持续落地。

推荐文章

高考英语的考前准备事项

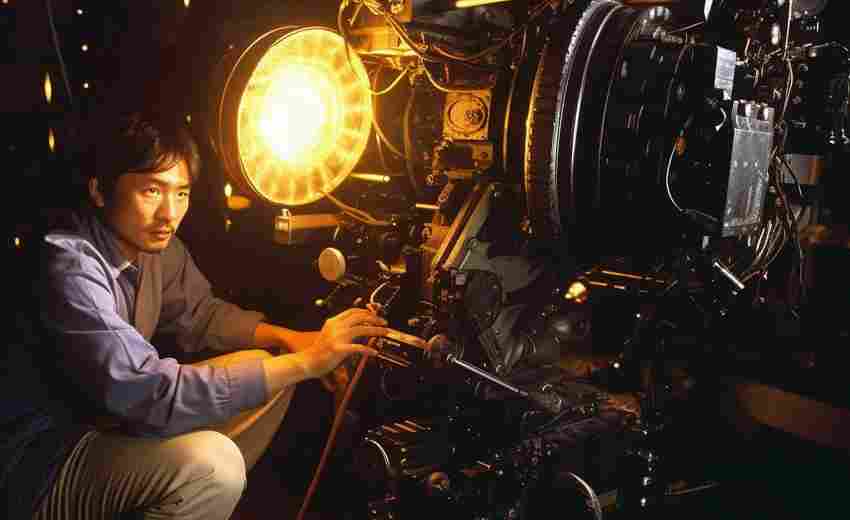

2025-01-31影视制作专业需要掌握哪些技能

2024-12-18传统文化传承类试题的批判性思维培养

2025-04-12高考座位号和监考老师有何关联

2024-12-22电气工程与自动化的核心课程有哪些

2024-11-25青海省高考分数线如何影响当地教育资源分配

2025-03-30如何面对学业压力

2024-12-21直线的斜率如何计算

2025-02-17语言类专业的发展前景

2024-12-01