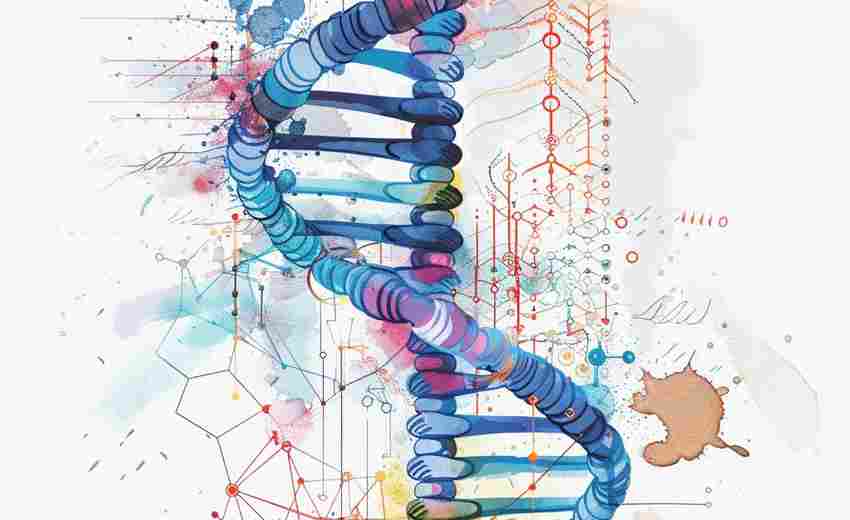

诱导契合假说(induced fit theory)由D.E.Koshland于1958年提出,对酶催化作用的意义主要体现在以下几个方面:

1. 动态适应机制提升催化效率

诱导契合假说指出,酶的活性中心并非预先形成与底物完全互补的刚性结构,而是通过底物的诱导发生构象变化,形成与底物高度匹配的结合位点。这种动态调整机制使得:

催化基团的精确定位:酶通过构象变化使催化基团(如酸性/碱性氨基酸残基)在空间排列上更接近底物的敏感键,形成最优催化环境。降低活化能:酶与底物的动态结合能稳定反应过渡态,显著降低反应所需的活化能,加速反应速率。底物形变促进反应:底物在结合过程中可能发生形变,形成不稳定的过渡态结构,更易被催化。2. 增强酶作用的专一性和选择性

选择性结合:酶通过构象变化排斥与活性中心不匹配的分子,仅允许特定结构的底物结合,从而保证催化反应的专一性。兼容结构多样性:酶的柔性构象使其能结合一组结构相似的底物(如不同立体异构体),支持相对专一性。3. 解释酶的双向催化能力

传统锁钥学说无法解释同一酶可催化正逆反应的现象,而诱导契合学说表明:

酶通过动态调整适应不同方向的底物构象,例如在合成与分解代谢中均发挥作用。反应结束后,酶恢复原始构象,为下一次催化循环做准备。4. 支持酶催化中的“靠近效应”与“定向效应”

靠近效应:底物被富集在酶活性中心区域,局部浓度大幅提升(可达溶液中的数万倍),显著加快反应速度。定向效应:酶通过构象调整使底物分子以特定方向排列,确保反应基团的精确碰撞。5. 理论指导与实际应用

酶工程与药物设计:理解酶的柔性构象变化有助于设计人工酶或改造天然酶,优化催化性能。抑制剂开发:通过模拟底物诱导的构象变化,可设计特异性抑制剂(如竞争性抑制剂)以调控酶活性。诱导契合假说突破了传统锁钥学说的刚性模型,揭示了酶与底物结合的动态本质,不仅解释了酶的高效性和专一性,还为生物催化机制的研究提供了重要理论框架。其实验支持(如X射线衍射对羧肽酶的研究)进一步验证了这一学说的科学性,对酶学、代谢调控及生物技术应用具有深远影响。

推荐文章

省外大学的语言要求是什么

2024-11-28高考报名对于残疾考生的特殊政策有哪些

2024-12-04人工智能的基本概念与应用

2024-12-18如何将高考成绩转化为优势

2024-11-16报名表需要手写还是电子填写

2025-01-02成考的政策变化对报名有什么影响

2025-01-21建筑学专业需要具备哪些素养

2024-12-09同学关系紧张时,如何快速调整备考心态

2025-03-28了解专业前景时有哪些可靠的渠道

2025-02-21查分当天几点登录系统最稳定

2025-03-25