高考志愿填报与高校排名之间存在着密切而复杂的关系,这些关系体现在多个方面,包括录取机制、学校选择、专业考量以及城市因素。以下是基于参考内容的详细分析:

录取机制与高校排名

1. 分数优先,遵循志愿:在平行志愿制度下,录取原则是“分数优先,遵循志愿”。这意味着考生的分数是决定其能否被录取的首要因素,而非大学的排名顺序。高分考生优先被检索,他们通常倾向于选择排名较高的大学,但这并不意味着大学会优先选择排名靠前的考生,而是看考生是否达到其录取分数线。

2. 高校招生计划与排名:虽然大学排名不直接影响录取顺序,但排名较高的大学通常具有更高的竞争力,因为它们提供更优质的教育资源和更强的学术声誉,吸引着更多高分考生填报。

学校选择与排名

1. 层次划分:中国大学按照不同的标准被划分为不同的层次,如A++、A+等,这些层次反映了学校的整体实力和教育质量。考生在选择学校时,往往会考虑这些排名,倾向于选择排名较高的学校,认为这能为他们的未来提供更多机会。

2. 研究型与教学型大学:排名较高的大学多为研究型大学,拥有更强的科研能力和师资力量。对于追求学术研究或特定领域深度学习的考生,这些大学成为首选。

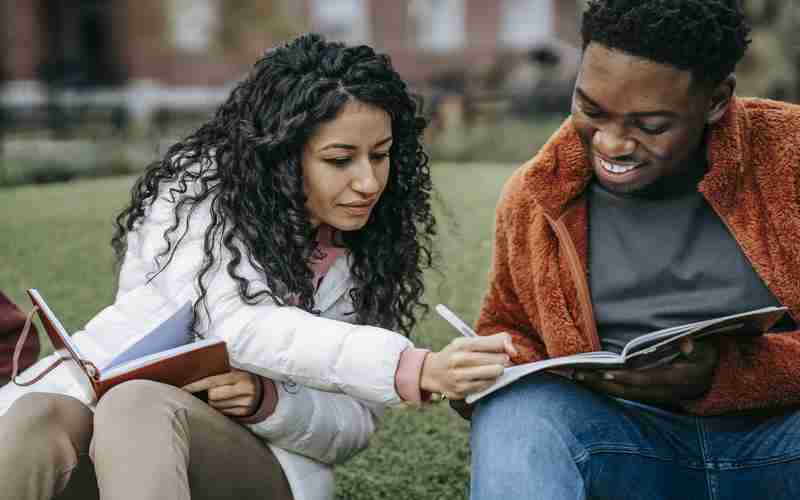

专业排名与个人兴趣

1. 在填报志愿时,专业排名同样重要。某些专业在特定大学中可能排名非常靠前,即使该大学整体排名不高。考生需要平衡学校与专业的选择,考虑个人兴趣和职业规划。

城市因素

1. 地理位置的吸引力:大城市如北京、上海的高校由于其地理位置优越,提供的资源丰富,对考生有较大吸引力。即使这些城市的某些学校排名不是最高,考生也可能因其地理位置而优先考虑。

综合考量

个人分数与目标:考生需根据自己的分数定位,合理选择与之匹配的高校,排名高的大学往往门槛也高。

未来发展:考虑学校的排名、专业排名以及所在城市,因为这些因素都可能影响到将来的就业和发展。

个人偏好:除了排名,个人兴趣、专业方向、校园文化等也是重要的考量因素。

虽然高校排名不是填报志愿的唯一标准,但它在很大程度上影响着考生的选择和未来的学术及职业路径。考生应综合考虑,做出最适合自己的选择。

推荐文章

提前批志愿填报是否需要材料准备

2025-02-15高考准考证号与考生信息的关系

2024-12-26什么是双一流高校,影响专业选择吗

2024-12-19高考北京数学,2022年北京数学高考卷

2024-02-09高考交流-高考备考经验交流心得

2023-07-15电子商务专业的职业发展空间

2024-12-02陕西各大高校的特点和优势专业有哪些

2024-11-07在什么情况下需要调整志愿顺序

2025-02-23如何借助专业咨询服务提升选择质量

2024-10-25财务管理专业的核心知识点是什么

2024-10-20