高考志愿填报时,专业与学校的匹配度是一个关键考量因素,它涉及到个人兴趣、职业规划、学校资源、就业前景等多个方面。以下是几个核心点来帮助理解这一匹配过程:

1. 个人兴趣与专业匹配:考生应考虑自己的兴趣爱好和长期职业兴趣。选择一个自己感兴趣的专业,可以提高学习动力和未来工作的满意度。兴趣是最好的老师,有助于在专业领域内深入学习和发展。

2. 专业实力与学校匹配:不同的学校在不同专业领域的教学和研究实力存在差异。考生应研究目标学校的专业排名和师资力量,确保所选学校在该专业领域有良好的口碑和资源。例如,如果对工程学感兴趣,选择一所工程学科排名靠前的大学会更有利。

3. 职业规划与学校地理位置:考虑专业与未来就业市场的关联,一些专业可能在特定地区有更强的就业机会。比如,学习金融的学生可能会倾向于选择经济发达城市中的大学,以利于实习和就业。

4. 学校整体资源:除了专业本身,学校的整体资源也很重要,包括图书馆、实验室、实习机会、校友网络等。这些资源对学生的成长和职业发展有着不可忽视的影响。

5. 学习环境与个人适应性:每个学校的学习氛围和文化不同,考生应考虑自己是否适合该校的学习环境。一些学生可能更适合研究型大学的严谨氛围,而另一些则可能更适应实践导向的教学模式。

6. 录取难度与个人成绩:匹配度还涉及到考生的成绩与目标学校及专业的录取标准。合理评估自己的竞争力,选择既符合兴趣又有可能被录取的专业和学校。

7. 专业未来发展趋势:考虑所选专业在未来几年的行业发展趋势,选择那些有增长潜力或新兴的专业,可能会带来更好的就业机会。

高考志愿填报时,专业与学校的匹配度需要综合个人兴趣、职业规划、学校专业实力、资源、地理位置、学习环境以及录取可能性等多方面因素进行考虑,以做出最适合自己未来发展的选择。

推荐文章

法律专业的基础课程包括哪些

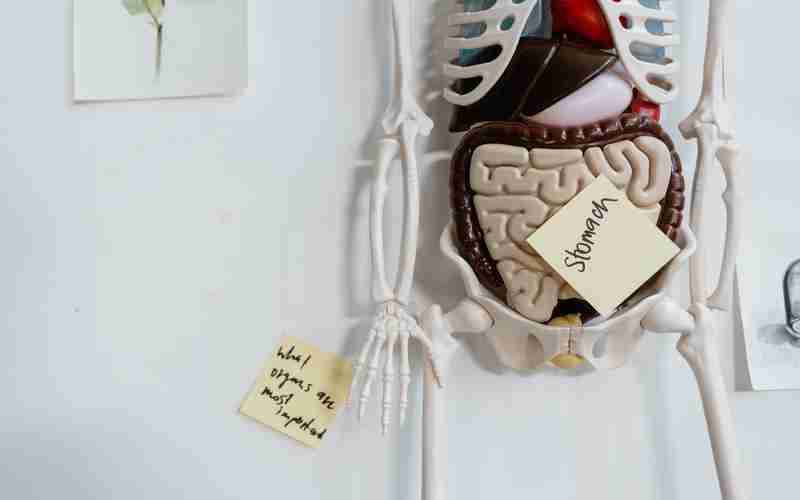

2024-12-14医学类专业的申请要求是什么

2025-01-31旅游管理专业的市场需求分析是什么

2025-02-22学校排名对专业选择的影响

2024-11-15网络热门专业是否值得选择

2025-02-08生态学的研究方法与应用是什么

2024-12-03如何应对赋分表对家庭经济状况的影响

2025-01-11设计学专业的未来趋势如何

2024-10-29高考报名的个人信息安全如何保障

2024-12-27医药专业的临床技能训练

2024-12-30