一、自我认知与接纳:建立理性预期

1. 明确目标与价值观

思考读大学的核心目的(如就业、学术深造、自我探索等),不同目标导向的专业选择策略不同。例如,若以就业为导向,需结合市场需求和技能壁垒;若追求学术兴趣,则需关注学科深度和研究资源。

参考网页提到的“大学是素质教育”,不必将专业与职业路径完全绑定,未来转行或跨领域发展的可能性较大。2. 兴趣与能力的平衡

通过MBTI测试、霍兰德职业兴趣测评等工具辅助自我分析,但需注意测试结果仅是参考。例如,案例中服装设计专业学生通过测试发现自己更适合会计类工作,但需进一步结合实践验证兴趣。

兴趣需与学科实际内容匹配,可旁听课程或参加实习,避免因“表面兴趣”误判。二、信息整合与理性分析:减少信息差

1. 多维度了解专业前景

通过招聘网站(如牛客网、知乎)了解行业动态和岗位需求,关注新兴领域(如AI、大数据)与传统行业(如医学、工程)的就业差异。参考教育部专业调整数据,避开过度饱和或淘汰率高的专业。2. 咨询与资源利用

与学长学姐、职业咨询师交流,获取真实反馈。例如,机械专业毕业生可能进入金融、互联网等领域,说明专业并非限制。利用在线课程(如慕课、学堂在线)提前学习目标专业内容,验证是否适合自己。三、心理调适策略:缓解焦虑与压力

1. 接纳不确定性,培养成长型思维

技术变革导致职业需求快速变化(如STEM技能可能在十年后过时),需将大学视为培养学习能力和适应能力的平台。通过正念冥想、运动等方式管理情绪,避免过度焦虑影响决策。2. 合理目标设定与时间管理

将长期目标拆解为短期行动,例如大一探索兴趣,大二尝试辅修或转专业,大三积累实习经验。避免完美主义,允许试错。例如,芬兰学生通过六年职业规划教育逐步明确方向,可借鉴其循序渐进的方法。四、行动与试错:从探索中找到方向

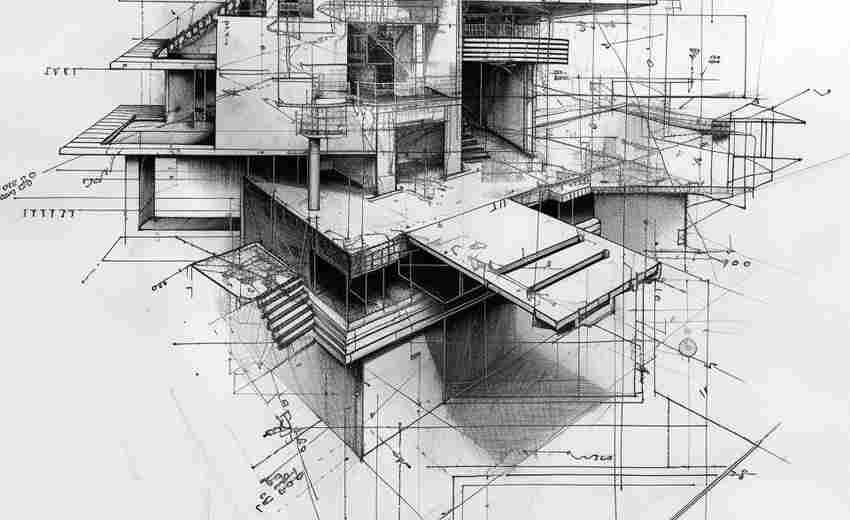

1. 跨领域尝试

选修其他专业课程、参与社团或工作坊,拓展可能性。案例中通过职业体验发现电竞选手的真实工作状态,修正兴趣认知。通过短期实习或项目实践(如编程、设计比赛)验证兴趣与能力匹配度。2. 灵活调整路径

若发现专业不符,可考虑转专业、辅修或跨专业考研。例如,新闻专业学生转向互联网运营,利用传播学技能拓展职业路径。关注复合型人才需求,如“一专多会零缺陷”能力模型,提升竞争力。五、社会支持与资源借力

1. 家庭沟通与边界设定

与父母理性讨论职业规划,提供数据支持(如行业薪资报告、就业率)而非情绪对抗。若家庭意见冲突,可寻求第三方咨询师协助,平衡理想与现实。2. 构建支持网络

加入行业社群、校友会等,获取信息与情感支持。例如,通过论坛了解计算机专业学生的真实学习体验。专业选择是动态调整的过程,而非“一锤定音”的决策。保持心理稳定的核心在于:接纳不确定性,通过行动验证假设,并持续提升适应能力。正如哈佛教授安德鲁·阿伯特所言,大学前的积累(如职业探索、自我认知)比专业本身更能影响长远发展。在迷茫时,不妨将焦点从“选择完美答案”转向“培养解决问题的能力”。

推荐文章

高考综合素质评价在录取中的具体作用

2025-04-09考场选择对高考成绩影响大吗

2024-12-22选择冷门专业的优势有哪些

2025-02-10平行志愿填报策略有哪些

2025-02-23医学专业的特点及要求有哪些

2024-10-29如何理解国际关系中的权力平衡

2025-03-04各类专业分数线的波动情况如何

2025-02-04国际新闻专业高考英语分数门槛及课程匹配度

2025-03-26美术特长生如何通过展览作品体现专业潜力

2025-03-27如何计算平面几何中的面积

2024-11-25